「全財産を丸ごと妻(夫)に相続させたい、でも遺言書の書き方がよくわからない…」

上記は私たち「札幌大通遺言相続センター」に多く寄せられるお悩みの一つです。

そこで今回は、遺言書の書き方例を見た後に、遺言書作成の注意点やより確実に遺言書作成する方法について解説します。

遺産に関しての思いを実現するために、一つひとつ学んでいきましょう。

遺言書の形式と法定要件

遺言書は、民法が定める法定の要件を満たしていないと無効となってしまうので注意が必要です。主な形式及び要件は以下の通りです。

・自筆証書遺言:全文・日付・氏名を自書し押印

・公正証書遺言:公証人と証人2名の立ち合い、全員の署名押印

・秘密証書遺言:遺言書に署名押印、封印したものを公証人に提出、証人2名の立ち合い

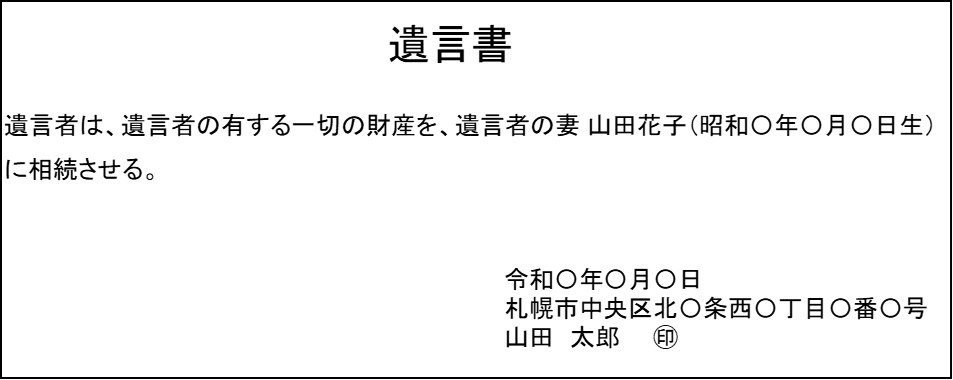

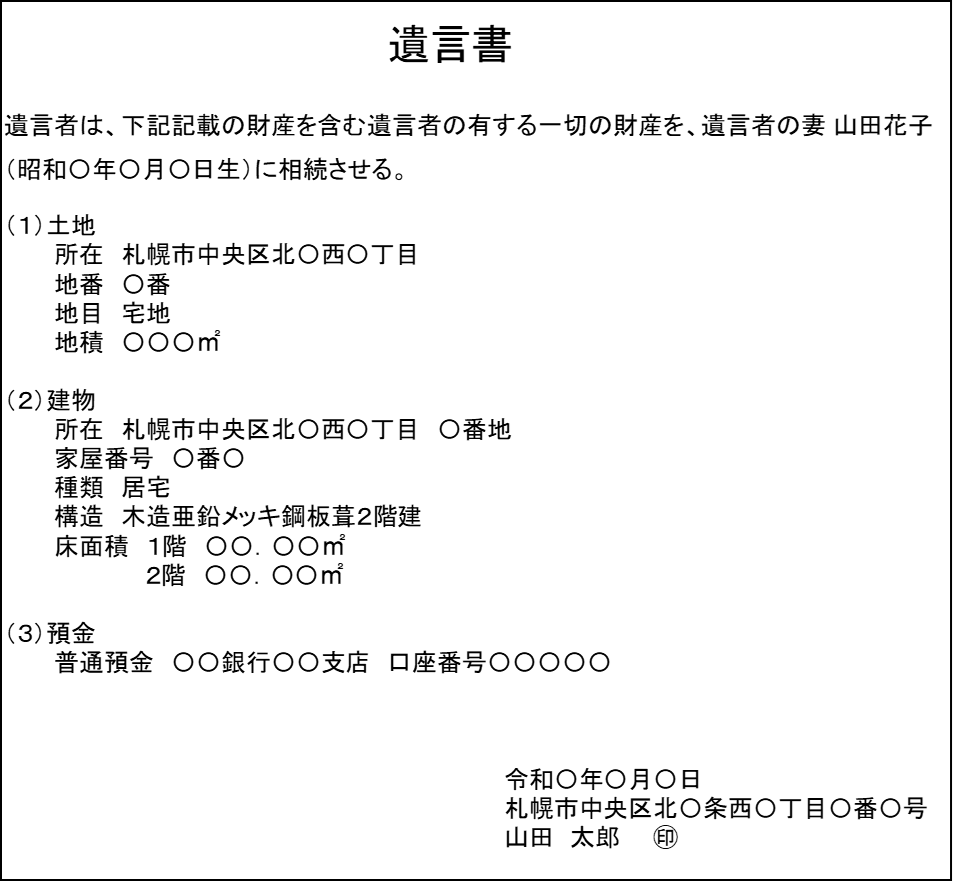

全財産を特定の人に相続させる遺言書の書き方例

続いて、今回のテーマである「全財産を特定の人に相続させる遺言書」の文例を見ていきましょう。

※以下、自筆証書遺言で作成した場合。

【簡易版】

【詳細版】

遺言書には「誰に、何を、どういう割合で相続させたいか」を明記する必要があります。

この点があいまいだと、形式・法定要件を満たしていても、一番肝心な相続手続きの場面で使用することができなくなってしまうので注意しましょう。

遺留分は遺言書より優先されるので注意が必要

遺留分とは、法定相続人(子や親、配偶者)に最低限保障された相続割合です。具体的には以下の通りです。

【遺留分の割合】

| 相続人 | 遺留分合計 | 配偶者の遺留分 | 子どもの遺留分 | 親の遺留分 |

| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | – | – |

| 配偶者と子ども | 1/2 | 1/4 | 1/4 | – |

| 配偶者と親 | 1/2 | 1/3 | – | 1/6 |

| 子どものみ | 1/2 | – | 1/2 | – |

| 親のみ | 1/3 | – | – | 1/3 |

例えば、相続人が妻と子1名の状況で、「一切の財産を妻へ相続させる」とした遺言書を作成したとしましょう。

子が遺言書に異を唱えなければ、妻が全ての財産を相続して問題ありません。

しかし、子が「自分もいくらかほしい」と異を唱える場合、遺産の4分の1に相当する金銭を受遺者である妻に請求することができます(これを「遺留分侵害額請求」といいます)。

遺留分は遺言書よりも優先される効力の強いものなので、あらかじめ遺留分を考慮した遺言書を作成することが、相続人間の紛議を回避する大切なポイントとなります。

なお、遺留分侵害額請求ができる相続人の範囲は「配偶者」「親」「子」のみで、きょうだいは含まれません。ご自身の法定相続人に誰が何人いるのか、しっかり把握したうえ遺言書を作成しましょう。

確実に相続させたいなら「公正証書遺言」を利用する

先ほどお伝えした通り、遺言書は法定の形式・要件を満たしていないと効力が無効になってしまうほか、内容があいまいだと実際の手続きの際に使用できないという恐れがあります。

先ほど例示した「自筆証書遺言」は、証人など他人の関与を必要とせず、費用もかからないというメリットがありますが、全て遺言者自身で完結するため、不備に気づきにくいというデメリットもあります。

そこで、より確実にご自身の思いを実現させるため「公正証書遺言」の作成をお勧めしております。

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が遺言書を作成しますので、形式・要件を逸脱する心配がなく、確実に効力のある遺言書を作成できることが特徴です。また、公証役場に保管されるため紛失・偽造の心配もありません。

公正証書遺言について詳しくは、以下の記事で解説しておりますのであわせてご覧ください。

失敗イヤなら必見!遺言書を確実に実現する公正証書遺言とは?特徴を解説

遺言書でお困りの方は無料相談をご利用ください

札幌大通遺言相続センターでは無料相談を実施しています。「自分で遺言書を書いてみたけれど、合っているか確認して欲しい」「公正証書遺言を利用したいけれど、方法がわからない」など、お困りのことがございましたらご相談ください。

また、不動産の名義変更や家族信託のご相談も承っておりますので、お気軽にお申し付けいただけると幸いです。

ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

今回は全財産を相続させる遺言書の書き方について解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。

- 自分で遺言書を書く場合は「全て手書き」「作成年月日を記載」「遺言者が押印」「全財産を相続させると明記」する

- 遺留分は遺言書よりも優先されるため、事前に戸籍謄本で法定相続人を確認しておく

- 公正証書遺言であれば安全・確実に遺言書の作成が可能

札幌大通遺言相続センターでは、遺言書に関するお悩み解説情報を多数公開しています。無料相談の前にご覧いただくことで、より具体的な行動に移れますのでぜひご覧ください。