「相続手続きをできるだけお金をかけずに済ませたい」

「自分で手続きを行うのは、実際どれだけ現実的なのだろう?」

「トータルで考えたら、自分で行う場合と司法書士に頼む場合とで、メリットはどちらにあるのだろう?」

このような疑問や悩みを持つ方に向けて、札幌市内でも受託実績がトップの札幌大通遺言相続センターが、これまでの経験をもとに、司法書士に頼むべきか、自分で行うべきかについて、第三者の立場で解説します。

まず先に結論を知りたい方のために、今回の内容をコンパクトにまとめました。下記を参考のうえで、本文を読み進めていくと、いっそう理解が深まるはずです。

| 司法書士に頼まず、自分で行うのが向いている人 | ・時間がある人

・細かい作業が好きな人

・法律に興味がある人/詳しい人

・手間よりも費用を抑えたい人 |

| 司法書士に頼んだほうがいい人 | ・時間が無い人

・複雑な相続のケース

・ストレスに弱い人

・法律に詳しくない人 |

相続手続きを司法書士に頼まないで行うことは可能

相続手続きは、原則としてご自身で行うことも可能です。しかし、相続の手続きは、法律に関する専門知識が必要な複雑な手続きであり、様々な注意点やリスクが伴います。

自分で行うメリット

【費用を抑えられる】

- 司法書士や税理士に依頼する場合、専門家への報酬が発生しますが、自分で行う場合は、この費用を節約できます。

- 登記費用や戸籍謄本の取得費用など、実費のみで手続きを進めることができます。

【手続きの流れを理解できる】

- 自分で手続きを進めることで、相続手続きの流れを詳しく理解することができます。

- 将来的に、自分や家族が相続手続きを行う際に役立つ知識が身につきます。

自分で行うデメリット

【専門知識の不足】

相続法は複雑で、常に改正される可能性があります。素人の方が全ての法律を把握するのは困難です。

【手続きの煩雑さ】

必要な書類の準備、法務局への手続きなど、煩雑な手続きが多数あります。

【時間的な制約】

相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があるため、時間的な制約があります。

【トラブルのリスク】

誤った手続きをしてしまうと、後々トラブルに発展する可能性があります。

【精神的な負担】

相続は、感情的な側面も大きく関わってくるため、一人で全てを行うのは精神的な負担が大きい場合があります。

【費用対効果】

専門家に依頼する場合と比較して、必ずしも費用が安いとは限りません。時間や手間を考えると、専門家に依頼する方が効率的である場合があります。

相続手続きは、法律に関する専門知識が必要な複雑な手続きです。ご自身で行うことも可能ですが、司法書士に依頼することで、多くのメリットがあります。

相続手続きを司法書士に頼まず自分で行う際の流れ

①相続開始の確認

相続手続きの最初の一歩として、「被相続人の死亡を確認し、相続開始の日を特定する」という作業があります。これは、相続が開始されたことを法的に確定させる重要な手続きです。

被相続人の死亡を確認し、相続開始の日を特定するとは、具体的には、被相続人が亡くなった日、つまり「死亡日」を正確に把握することです。

【なぜ相続開始日を特定する必要があるのか?】

- 相続の手続き開始:相続開始日を特定することで、正式に相続手続きを開始することができます。

- 相続期間の算出:相続開始日をもとに、相続税の申告期限、相続放棄の申告期限などの各種期限を計算します。

【相続開始日の特定方法】

相続開始日を特定する方法は、以下のものが一般的です。

- 死亡診断書:病院で発行される死亡診断書に記載された死亡日が、最も確実な証拠となります。

- 戸籍謄本:戸籍謄本に記載された死亡日が、相続開始日となります。

- 検死報告書:死因が不明な場合など、検死が行われた場合は、検死報告書が証拠となります。

【相続開始日が分からない場合】

死亡日がはっきりしない場合、以下の方法で確認することができます。

- 住民票の異動状況:最後の住民票の異動状況から、死亡が推測できる場合があります。

- 病院のカルテ:入院していた病院のカルテを請求し、死亡を確認します。

- 警察への届け出:行方不明者の捜索願いを出していた場合、警察に問い合わせます。

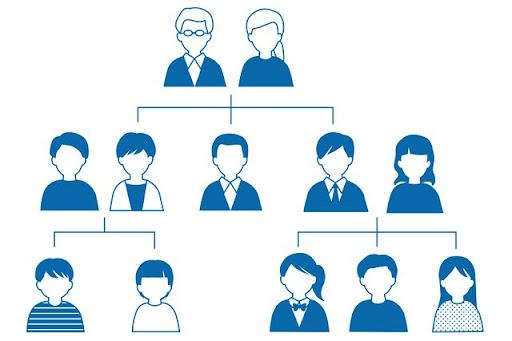

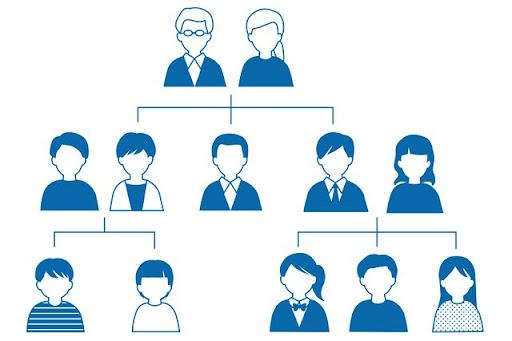

②相続人の確定

戸籍謄本などを基に、相続人を特定します。

相続人の確定とは、亡くなった方(被相続人)の財産を誰が相続するのかを法律に基づいて明確にする手続きのことです。

つまり、誰が相続人になり、どのくらいの割合で財産を相続するのかを確定させる作業です。

【なぜ相続人の確定が必要なのか?】

- 遺産分割:相続人が誰であるかによって、遺産をどのように分割するかが決まります。

- 相続税申告:相続税の申告を行うためには、相続人を特定する必要があります。

- 不動産登記:不動産の名義変更を行うためには、相続人が誰であるかを明確にする必要があります。

【相続人の確定方法】

一般的には、以下の方法で相続人を確定します。

| 戸籍謄本等の収集 | 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得し、相続人の関係性を確認します。 |

| 法定相続人の特定 | 民法に定められた法定相続人の順位に基づき、相続人を特定します。 |

| 遺産分割協議 | 相続人全員で集まり、遺産の分割方法について協議し、遺産分割協議書を作成します。 |

【相続人となる人】

相続人となる人は、法定相続人と呼ばれる場合と、遺言によって指定された相続人の場合があります。

- 法定相続人:配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが、法律で定められた順位に基づいて相続人となります。

- 遺言による相続人:被相続人が遺言を残している場合、遺言の内容に従って相続人が決定されます。

※相続人の確定が複雑になるケース※

- 養子がいる場合

- 隠し子がいる場合

- 相続放棄をする人がいる場合

- 外国人が相続人である場合

③遺産の調査

遺産の調査とは、被相続人が残した財産をすべて洗い出し、その内容と価値を把握することを指します。

【遺産分割協議のポイント】

- 相続人全員の同意:遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。

- 時間をかける:遺産分割は、複雑な問題も含まれるため、時間をかけて慎重に進めることが大切です。

【なぜ遺産の調査を行うのか?】

- 遺産分割協議の基礎資料:相続人が遺産を公平に分割するために、財産の内容と価値を正確に把握する必要があります。

- 相続税の申告:相続税の申告には、相続財産の評価額が必要となります。

- 債務の把握:被相続人に借金があった場合、相続人がその債務を負う可能性があるため、債務の状況を把握する必要があります。

【調査するべき財産】

- 不動産:土地、建物など

- 金融資産:預金、株式、債券、投資信託など

- 動産:車、家具、美術品など

- 権利:著作権、特許権など

- 債務:借金、ローンなど

【遺産調査の方法】

- 銀行口座の調査:通帳、キャッシュカードなどを集め、残高を確認します。

- 証券会社口座の調査:保有している株式や投資信託などを確認します。

- 不動産の調査:不動産登記簿謄本を取得し、所有している不動産を確認します。

- 生命保険の調査:生命保険会社に問い合わせ、受取人を確認します。

- 債務の調査:借金に関する書類(借用書など)を調査します。

- 遺言書の存在確認:遺言書があれば、その内容を確認します。

④遺産分割協議

遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を、相続人全員で話し合い、どのように分けるかを決める手続きのことです。

【遺産分割協議が必要な理由】

亡くなった方の財産は、相続人全員の共有となります。この共有状態を解消し、各相続人がそれぞれ自分の相続分となる財産を取得するためには、遺産分割協議を行う必要があります。

【遺産分割協議の内容】

遺産分割協議では、以下の内容について話し合います。

| 分割する財産 | 不動産、預金、株式など、相続財産を具体的に特定します。 |

| 各相続人の相続分 | 法定相続分に基づいたり、遺言の内容に従ったりして、各相続人の相続分を決定します。 |

| 分割方法 | 現物分割(財産をそのまま分割)、換金分割(財産を売却して現金で分割)など、分割方法を決定します。 |

【遺産分割協議書について】

遺産分割協議の結果をまとめた書面を「遺産分割協議書」といいます。この書類を作成することで、遺産の分割について法的な効力が生じます(詳細は後述します)。

【遺産分割協議がスムーズに進まない場合】

話し合いがまとまらない場合: メディエーターや弁護士などの第三者の力を借りることも可能です。どうしても合意できない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることができます。

⑥遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合い、遺産をどのように分けるかを決めた内容をまとめた書面のことです。いわば、遺産分割の契約書のようなものです。

| 遺産分割協議書に記載する内容 |

| 被相続人の情報 | 死亡年月日、最後の住所など。 |

| 相続人の情報 | 全員の氏名、住所、相続分 |

| 遺産の内容 | 分割する財産を具体的に記載します(不動産、預金、株式など)。 |

| 分割方法 | 現物分割、換金分割など、分割方法を具体的に記載します。 |

| 協議日 | 協議を行った日付。 |

| 署名 | 相続人全員の署名・捺印 |

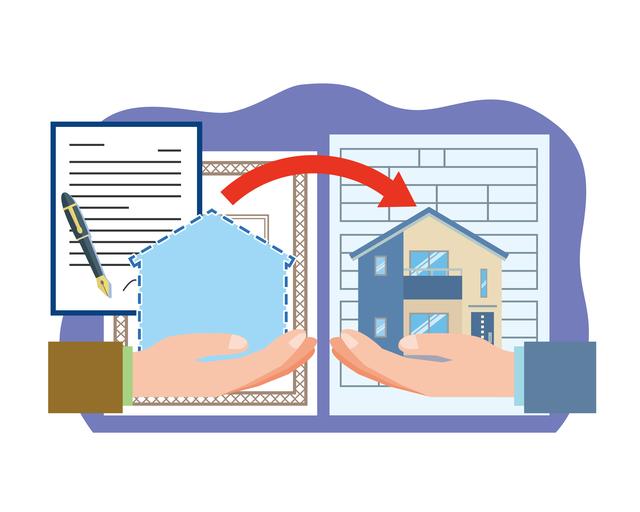

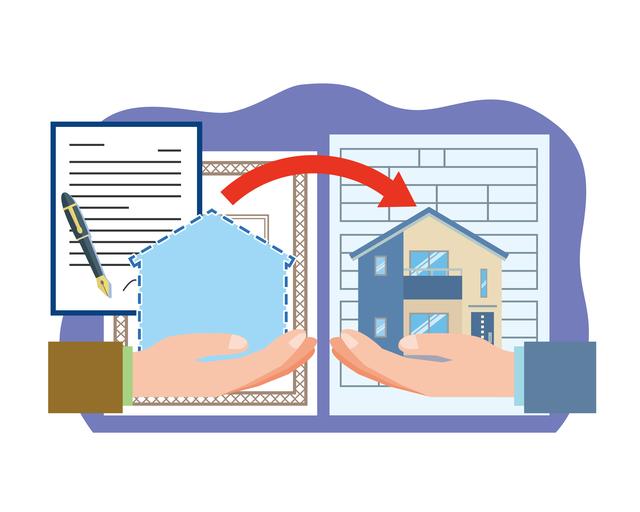

⑦相続登記

遺産分割協議が終わったら、続いて相続登記です。

相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を、相続人に変更する手続きのことです。相続登記を行わないと、相続した不動産を自由に処分することができません。また、相続税の申告が遅れる可能性があります。

下記の書類を持って、相続対象の不動産が所在する地域の法務局へ申請します。

| 必要書類の準備 |

| 登記申請書 | 法務局で交付される所定の用紙です。 |

| 遺産分割協議書 | 相続人全員が署名・捺印したものでなければなりません。 |

| 戸籍謄本 | 被相続人および相続人の戸籍謄本が必要です。 |

| 住民票 | 被相続人および相続人の住民票が必要です。 |

| 固定資産評価証明書 | 相続財産となる不動産の評価額が記載された証明書です。 |

| 印鑑証明書 | 相続人全員の印鑑証明書が必要です。 |

⑧相続税の申告

相続税が発生する場合、税務署に申告を行います。

相続税の申告とは、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ人が、その受け取った財産に対してかかる税金である相続税を税務署に申告し、納税する手続きのことです。

【相続税申告が必要な場合】

一般的に、相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要となります。基礎控除額は、相続人の人数や親族関係によって異なります。

【相続税申告の手続きの流れ】

- 相続財産の調査:不動産、預金、株式など、被相続人が残した財産をすべて洗い出します。

- 相続人の確定:戸籍謄本などを基に、相続人を特定します。

- 財産の評価:各財産の評価額を算出します。

- 相続税額の計算:相続税額を計算します。

- 申告書の作成:税務署に提出する相続税申告書を作成します。

- 申告書の提出:作成した申告書を、被相続人の最後の住所地の税務署に提出します。

- 納税:計算された相続税額を納付します。

【相続税申告の注意点】

- 相続開始を知った日から10ヶ月以内に申告する必要があります。

- 相続税の計算は複雑であり、専門的な知識が必要です。

- 申告内容に誤りがあると、税務調査を受ける可能性があります。

相続手続きを司法書士に頼むメリット

以上みてきたように、相続手続きを自分で行うメリット・デメリットを比較したうえで、あらためて相続手続きのプロである司法書士に依頼するメリットをみてみましょう。

先に結論をいうと、「自分で相続手続きを行う際の大変さ・煩わしさを、お金で解決できるなら満足度が高い」と考える方なら、司法書士に依頼したほうがいいです。

| 専門知識 | 相続法に関する専門知識を持ち、正確な手続きを行います。 |

| 手続きの代行 | 煩雑な手続きを代行してくれるため、時間と手間を省けます。 |

| トラブル防止 | 誤った手続きをしてしまうリスクを軽減できます。 |

| 安心感 | 専門家に任せることで、安心して手続きを進めることができます。 |

| 迅速な手続き | 経験豊富な司法書士は、スピーディーに手続きを進めることができます。 |

| 多角的な視点 | 相続は、法律だけでなく、税金や不動産など、様々な側面があります。司法書士は、多角的な視点から問題解決をサポートします。 |

| 精神的な負担軽減 | 相続は、感情的な側面も大きく関わってくるため、一人で全てを行うのは精神的な負担が大きい場合があります。司法書士に依頼することで、その負担を軽減できます。 |

司法書士に頼むとどんなサポートを受けることができるのか

| 相続人調査 | 戸籍謄本などを収集し、相続人を特定します。 |

| 遺産調査 | 不動産、預金、債務など、相続財産を漏れなく調査します。 |

| 遺産分割協議書の作成 | 相続人全員の合意に基づき、遺産をどのように分割するかをまとめた書面を作成します。相続登記: 不動産の名義変更手続きを行います。 |

| 相続税申告 | 税理士と連携し、相続税の申告書を作成します。 |

| 各種書類の作成 | 戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など、必要な書類を揃えます。 |

| 法務局への手続き | 登記申請などの手続きを代行します。 |

| 銀行手続き | 預金口座の解約手続きなど、銀行手続きを代行します。 |

| 相続放棄の手続き | 相続を放棄したい場合の手続きを行います。 |

| 遺産分割協議のサポート | 相続人同士の紛争を仲裁し、円満な解決を目指します。 |

さいごに:相続税に関することなら税理士に相談しよう

以上みてきたように、相続手続きに関して、「相続登記」やその他もろもろの書類手続きに関しては、司法書士に頼むのが一般的です。

一方で、相続財産の価値の評価や、相続税の計算などは、税理士に相談するのが賢明です。

トータルで相談手続きを行う場合は、たとえば「税理士と連携している司法書士」に頼むとよいでしょう。

相続は、人生の大きな出来事の一つです。しかし、中には、相続を放棄したいと考える方もいらっしゃるでしょう。相続放棄には、様々な手続きが必要となります。

ご家族の不幸な出来事の後、相続手続きに直面し、心身ともに疲れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、相続放棄申述書について、その作成から提出までの流れを詳しく解説します。

相続放棄申述書とは

相続放棄申述書とは、相続を放棄したい場合に家庭裁判所に提出する書類です。相続放棄とは、被相続人の財産だけでなく、債務も全て放棄することを意味します。

相続放棄は、一度行うと原則として取り消すことができません。

【相続放棄を検討したほうがいいケース】

- 被相続人の負債が多い場合:相続することで、被相続人の借金を負うことになります。

- 相続財産よりも負債が多い場合:相続しても、財産よりも借金の方が多ければ、損をする可能性があります。

- 相続手続きが煩雑で、精神的な負担が大きい場合:相続手続きは、時間と労力を要する手続きです。

【メリット】

- 被相続人の債務を負うことを回避できる。

- 相続手続きの煩わしさを避けることができる。

【デメリット】

- 相続財産を一切受け継ぐことができない。

- 一度放棄すると、原則として取り消すことができない。

相続放棄申述書は自分で書ける

相続放棄申述書は、ご自身で作成することは可能です。しかし、いくつかの注意点があります。

【自分で作成する場合のメリット】

- 司法書士に依頼するよりも、費用を抑えることができます。

- 手続きの流れを理解することができます。

【自分で作成する場合のデメリット】

- 相続法は専門的な知識が必要であり、誤った記載があると手続きが認められない可能性があります。

- 必要な書類を揃えたり、裁判所へ提出したりと、手間と時間がかかります。

- 誤った手続きをしてしまうと、後々トラブルに発展する可能性があります。

相続放棄申述書の書き方

相続放棄申述書は、相続を放棄したい場合に家庭裁判所に提出する書類です。専門的な知識が必要な書類ですので、ご自身で作成する場合は、十分に注意が必要です。

【相続放棄申述書を作成する際の注意点】

- 期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

- 内容の正確性:法律に基づいた正確な内容で作成する必要があります。

- 形式:所定の様式を使用する必要があります。

相続放棄申述書に記載する主な事項

| 申述人 | 相続を放棄する人の情報(氏名、住所など) |

| 被相続人 | 亡くなった方の情報(氏名、住所など) |

| 相続開始を知った日 | 相続開始を知った日付 |

| 放棄の理由 | 相続を放棄する理由(例:債務が多いなど) |

| 相続財産の概略 | 相続財産の内容(不動産、預金など)を簡単に記載 |

インターネットや書籍などで、相続放棄申述書の書き方に関する情報が多数公開されています。

しかし、個々のケースによって必要な情報や記載内容は異なるため、必ずしも同じ書式で作成できるわけではありません。

相続放棄申述書の作成手順

- 家庭裁判所の調査:管轄の家庭裁判所を調べ、必要な書類などを確認します。

- 様式入手:家庭裁判所で所定の様式を入手するか、インターネットからダウンロードします。

- 必要事項の記入:上記で挙げた事項を漏れなく正確に記入します。

- 添付書類の準備:戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書(ある場合)など、必要な書類を準備します。

- 提出:作成した申述書と添付書類を、管轄の家庭裁判所に提出します。

相続放棄申述書の入手方法

相続放棄申述書は、家庭裁判所で所定の用紙を入手することができます。ただし、家庭裁判所の窓口によって、用紙の入手方法や必要な手続きが異なる場合があります。

家庭裁判所の窓口で直接入手する

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口に直接行き、相続放棄申述書を請求します。

この場合、必要な書類や手続きについて、窓口の職員から直接説明を受けることができます。

家庭裁判所のホームページからダウンロードする

多くの家庭裁判所では、ホームページ上で相続放棄申述書をダウンロードできるようになっています。

裁判所のホームページで「相続放棄申述書」と検索するか、「様式」などのページから探してみましょう。

司法書士に依頼する

司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合、司法書士が用意した申述書を使用することも可能です。

【司法書士とは】

司法書士は、国民の権利や義務に関する権利義務証明書を作成したり、不動産登記などの権利に関する登記申請を行うことを業務とする国家資格者です。特に、相続に関する手続きにおいては、その専門性が高く、多くの人の頼りになる存在となっています。

相続放棄申述書の必要書類

相続放棄申述書を作成する際に必要な書類は、状況によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要となります。

| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所で定められた所定の用紙です。 |

| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 被相続人の最後の住所地の役場で取得します。 |

| 申述人の戸籍謄本 | 相続を放棄する人の戸籍謄本です。 |

| 被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。 |

| 収入印紙 | 申述書に貼付する収入印紙が必要です。金額は裁判所によって異なります。 |

| 切手 | 返信用封筒に貼付する切手が必要です。 |

【その他必要な書類】

- 遺産分割協議書:遺産分割協議が行われている場合は、協議書が必要です。

- 委任状:代理人が手続きを行う場合は、委任状が必要です。

- 印鑑証明書:申述人の印鑑証明書が必要です。

相続放棄申述書を作成・提出時の注意点

相続放棄申述書の作成・提出は、専門的な知識が必要な手続きであり、間違えると取り返しのつかないことになりかねません。そのため、慎重に進める必要があります。

【期限厳守】

相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。期限を過ぎると、相続が開始されたとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

【内容の正確性】

記載事項に誤りがあると、申述が無効になる可能性があります。特に、被相続人や申述人の情報、相続開始を知った日などは、正確に記載しましょう。

【必要な書類の提出】

戸籍謄本、住民票など、必要な書類を漏れなく提出しなければなりません。

【管轄裁判所の確認】

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。

【専門用語】

法律用語が多く使用されるため、専門用語の意味を理解しておくか、専門家に相談しましょう。

相続放棄申述書の代筆について

相続放棄申述書は、ご自身で作成することも可能ですが、専門的な知識が必要な書類であり、誤った記載があると手続きがスムーズに進まない可能性があります。そのため、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

【代筆を依頼できる専門家】

- 司法書士: 相続手続きに精通しており、正確な申述書を作成することができます。

- 行政書士: 司法書士と同様に、行政手続に関する専門家です。

- 弁護士: 法律に関する専門家であり、複雑なケースに対応できます。

【代筆してもらうメリット】

- 専門家の知識:専門家であれば、法律の知識に基づいた正確な書類を作成できます。

- 時間短縮:自分で作成する手間が省け、短時間で手続きを進めることができます。

- トラブル防止:誤った記載によるトラブルを未然に防ぐことができます。

【認知症の場合は代筆不可】

認知症の方が判断能力を十分に持っていないと判断された場合は、家庭裁判所によって成年後見人が選任されます。この場合、成年後見人が代筆することになります。

相続放棄申述書の作成・提出は専門家に依頼しよう

相続放棄は、人生において大きな決断を伴う手続きです。複雑な法律知識が必要であり、間違えると取り返しのつかない事態になる可能性もあります。

そのため、相続放棄申述書の作成・提出は、専門家である司法書士に依頼することが一般的です。

もちろん、多少の費用はかかりますが、「書類の用意・作成・提出のプロセスを丸投げできる」と考えれば、価値のある支出とみることもできます。「手間と時間の節約をお金で買う」というイメージですね。

司法書士の選び方のポイントは、なんといっても明朗会計であることです。具体的に費用がわかれば、予算の検討がしやすく、依頼するかどうかを合理的に判断できます。

札幌大通遺言相続センターでは、52,800円(税込)~から相談放棄のサポートを行っています。詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください!

相続は、人生における大きなイベントの一つであり、専門家のサポートが必要となるケースが少なくありません。相続に関する手続きは複雑多岐にわたるため、誰に相談すれば良いのか迷う方も多いでしょう。

そこで、相続相談について、登記と遺産という観点から、司法書士と税理士の役割を明確にし、あなたが適切な専門家を選べるよう、解説します。

まずは以下に、司法書士と税理士の特徴・役割を比較した表を整理しました。この表をみたうえで、記事を読み進めると、いっそう理解が深まります。

| 司法書士 | 税理士 |

| 主な業務 | 不動産登記、遺産分割協議書の作成、遺言執行など | 相続税の申告、税務相談、節税対策など |

| 専門分野 | 民法、不動産登記法など | 税法、特に相続税法 |

| 資格 | 司法書士試験合格者 | 税理士試験合格者 |

| 強み | 登記手続きの専門家、遺産分割協議のサポート | 相続税の計算、節税対策の提案 |

| 相続相談手続きにおける役割 | 不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成、遺言執行など | 相続税の申告、納付、節税対策 |

| 相談内容の例 | 不動産の名義変更の手続き、遺産分割の方法、遺言書の作成 | 相続税の計算方法、節税対策、相続税の申告書の作成 |

相続手続きにおける司法書士と税理士の役割

相続は、人生における大きなイベントの一つであり、様々な手続きが必要となります。この手続きをスムーズに進めるためには、司法書士と税理士という二つの専門家の役割を理解することが重要です。

司法書士の役割

司法書士は、主に不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成など、法的な手続きを専門とする国家資格者です。相続手続きにおいて、司法書士は以下のような業務を行います。

| 相続登記 | 亡くなった方の不動産の名義を相続人に変更する手続き |

| 遺産分割協議書の作成 | 相続人全員が合意した内容をまとめた書面を作成する |

| 遺言執行 | 遺言書の内容に基づき、遺産分割を行う |

| 相続放棄の手続き | 相続を放棄したい場合の手続き |

税理士の役割

税理士は、相続税の申告・納付を専門とする国家資格者です。

相続税は高額になる場合が多く、専門的な知識が必要となります。税理士は、以下のような業務を行います。

| 相続税の申告書の作成 | 相続財産の評価額を算出し、相続税額を計算し、申告書を作成します。 |

| 相続税の節税対策 | 合法的な範囲内で相続税を減らすための対策を提案します。 |

| 税務調査への対応 | 税務署から調査が入った場合に対応します。 |

【判断のポイント】司法書士と税理士、どちらに相談すればいいの?

- 不動産の相続登記が必要な場合➡司法書士に相談

- 相続税の申告が必要な場合➡税理士に相談

- 両方の手続きが必要な場合➡司法書士と税理士の両方へ相談

以下に、もう少し具体的なケースで、司法書士と弁護士どちらに相談するべきか判断するか整理しました。

| ケース | 誰に相談? | 理由 |

| 亡くなった方の不動産を相続する場合 | 司法書士 | 不動産の名義変更手続きが必要だから |

| 高額な遺産があり、相続税が心配な場合 | 税理士 | 相続税の申告・節税対策が必要だから |

| 相続人が複数いて、遺産分割で揉めている場合 | 司法書士(または弁護士) | 遺産分割協議書の作成、法的な紛争解決が必要だから |

相続登記は司法書士へ!

あらためて、司法書士が得意とする領域「相談登記」についてみていきましょう。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を、相続人に変更する手続きのことです。具体的には、法務局に登記申請を行い、不動産登記簿に所有者情報を変更する手続きとなります。

【相続登記が必要な理由】

- 相続登記を行うことで、誰がその不動産の所有者であるかを明確にし、トラブルを防ぎます。

- 相続登記を行わないと、相続した不動産を売却したり、贈与したりすることができません。

- 相続した不動産を担保にローンを組む際にも、相続登記が必要です。

- 相続税の申告や納付には、相続登記が完了している必要があります。

相続登記の種類と手続きの流れ

相続登記の種類

相続登記には、大きく分けて以下の3種類があります。

【法定相続分による相続登記】

遺言がない場合に、法律で定められた相続分に基づいて相続が行われるケースです。

各相続人が、自分の相続分に応じた割合で不動産を取得します。

【遺産分割協議による相続登記】

相続人全員が話し合い、遺産をどのように分割するかを決める場合です。

遺産分割協議書を作成し、その内容に基づいて登記を行います。

【遺言による相続登記】

亡くなった方が遺言を残している場合、遺言の内容に従って相続が行われます。

相続登記の手続きの流れ

- 相続人の確定:戸籍謄本などを基に、相続人を特定します。

- 遺産の調査: 亡くなった方の財産(不動産、預金など)を全て調査します。

- 遺産分割協議:相続人全員で集まり、遺産の分割方法について協議し、遺産分割協議書を作成します。

- 必要書類の準備:遺産分割協議書、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、印鑑証明書などを用意します。

- 法務局への申請:準備した書類を持って、管轄の法務局へ登記申請を行います。

相続登記に必要な書類

- 登記申請書:法務局で交付される所定の用紙です。

- 遺産分割協議書:相続人全員が署名・捺印したものでなければなりません。

- 戸籍謄本:被相続人(亡くなった方)と相続人の戸籍謄本が必要です。

- 住民票:被相続人(亡くなった方)と相続人の住民票が必要です。

- 固定資産評価証明書:相続財産となる不動産の評価額が記載された証明書です。

- 印鑑証明書:相続人全員の印鑑証明書が必要です。

相続登記の注意点

- 期限:相続開始を知った日から3年以内に行う必要があります。

- 専門家への相談:相続手続きは複雑なため、司法書士に相談することをおすすめします。

- 費用:登記費用、司法書士への報酬などがかかります。

相続登記を自分でするのが難しい理由

相続登記は、自分で行うことができます。

しかし法律に関する専門知識が必要な手続きであり、自分で行うには様々な困難が伴います。その主な理由を以下に詳しく解説します。

【法律知識の不足】

複雑な法律: 相続に関する法律は非常に複雑で、常に改正される可能性もあります。素人の方には、全ての法律を把握するのは困難です。

【専門用語】

登記申請に必要な書類や用語は、法律用語が多く、一般の方には理解しづらいものが多くあります。

【解釈の難しさ】

法律の解釈は、ケースによって異なる場合があります。専門家でない限り、正しい解釈をするのは難しいです。

【手続きの煩雑さ】

必要な書類が多く、種類も多岐にわたります。戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など、様々な書類を揃える必要があります。

【時間的なコスト】

相続登記には一定の期間がかかります。手続きに慣れていない人が自分で行うと、余計に時間がかかってしまう可能性があります。

【相続に関するトラブル】

相続人とのトラブル: 相続人が複数いる場合、遺産分割でトラブルになる可能性があります。

【不動産の評価額】

不動産の評価額が正確に行われないと、相続税額に影響が出る可能性があります。

司法書士を選ぶポイント

相続登記は、一生に一度あるかないかの大きな手続きです。そのため、信頼できる司法書士を選ぶことは非常に重要です。司法書士を選ぶ際のポイントをいくつかご紹介します。

【相続手続きの経験が豊富か】

相続登記の経験が豊富であれば、スムーズに手続きを進めることができます。

相続に関する専門知識が豊富で、複雑なケースにも対応できる可能性が高いです。

【親身になって相談に乗ってくれるか】

相続は、感情的な側面も大きく関わってくる手続きです。自分の話を丁寧に聞いてくれ、親身になって相談に乗ってくれる司法書士を選びましょう。

【説明が分かりやすいか】

法律用語を使わずに、分かりやすく説明してくれる司法書士を選ぶことが大切です。相続手続きの流れや費用についても、丁寧に説明してくれるか確認しましょう。

【費用が明確か】

相続手続きにかかる費用は、事務所によって異なります。費用について事前にしっかりと確認し、納得できる範囲内で依頼できる司法書士を選びましょう。

【他の士業との連携】

税理士や弁護士など、他の士業と連携している司法書士は、相続手続きを総合的にサポートしてくれます。特に、相続税が発生する場合には、税理士との連携が重要になります。

遺産分割と相続税は税理士へ!

税理士が得意とする「遺産分割」「相続税」とはいったいなんなのでしょうか。

相続税とは

相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ人が、その受け取った財産に対して支払う税金のことです。具体的には、現金、預金、不動産、株式など、金銭に換算できるすべての財産が対象となります。

相続が発生した場合、相続人は、原則として10ヶ月以内に税務署に相続税の申告を行う必要があります。申告が遅れると、延滞税などが課される可能性があります。

【相続税がかかる理由】

相続税は、財産が代々同じ家族に引き継がれていくことを防ぎ、社会全体の財産を分散させる目的で課せられています。また、相続によって生じる不公平感を是正し、社会全体の公平性を保つ役割も担っています。

相続税の申告と納付の流れ

相続が発生した場合、一定の財産を取得した相続人は、原則として10ヶ月以内に相続税の申告と納付を行う必要があります。

- 相続財産の調査:銀行口座、不動産、株式など、被相続人が残した財産を全て洗い出します。

- 債務も調査し、相続財産から差し引く必要があります。

- 相続人の確定:戸籍謄本などを基に、相続人を特定します。

- 遺産分割協議:相続人全員で協議し、遺産をどのように分割するかを決めます。

- 遺産分割協議書を作成します。

- 財産の評価:相続財産の評価額を算定します。不動産の評価は特に専門的な知識が必要となります。

- 相続税額の計算:相続税額は、相続財産の評価額から基礎控除額などを差し引き、税率を乗じて計算します。

- 申告書の作成:税務署に提出する相続税申告書を作成します。

- 税理士に依頼する場合、税理士が作成します。

- 申告書の提出:作成した申告書を、被相続人の最後の住所地の税務署に提出します。

- 納税:申告した相続税額を納付します。

【納付方法】

金融機関での納付➡納付書を用いて、金融機関で納付します。

電子納付➡インターネットバンキングなどを使って納付できます。

口座振替➡税務署に口座振替を依頼することも可能です。

【申告期限】

相続開始を知った日から10ヶ月以内が原則です。

【必要な書類】

- 相続税申告書:税務署で用紙を入手するか、税理士に作成を依頼します。

- 戸籍謄本:被相続人および相続人の戸籍謄本が必要です。

- 遺産分割協議書:相続人全員が署名・捺印したものでなければなりません。

- 固定資産評価証明書:不動産がある場合は必要です。

- 銀行口座の残高証明書:預金がある場合は必要です。

- 株式の評価証明書:株式がある場合は必要です。

- その他:財産の種類によって、必要な書類が異なります。

相続税の申告を自分でするのが難しい理由

相続登記と同様に、法律解釈の難しさ、手続きの煩雑さ、時間的な制約などが、自分で手続きを完了させるハードルになっています。相続税の申告も、やはり専門家に依頼することを推奨します。

税理士を選ぶポイント

【相続税申告の実績】

相続税申告の実績が豊富かを確認しましょう。経験豊富な税理士は、複雑なケースにも対応できます。特に、高額な遺産の申告実績があるかを確認すると良いでしょう。

【専門性】

相続税に特化した専門知識を持っているか確認しましょう。相続税は法律改正が頻繁に行われるため、常に最新の知識を持っている税理士が理想です。

【コミュニケーション能力】

相続はデリケートな問題を伴うため、丁寧に説明してくれるか、相談しやすい雰囲気かどうかを確認しましょう。専門用語を使わず、分かりやすく説明してくれる税理士がおすすめです。

【費用】

相続税の申告費用は、税理士事務所によって異なります。費用だけでなく、どのような費用が含まれるのか、明細書を提示してくれるかなどを確認しましょう。

まとめ:専門家への相談で安心の相続手続きを

相続は、人生における大きな転換期です。専門家のサポートを得ることで、複雑な手続きをスムーズに進め、新たな人生のスタートを切るための時間を確保することができます。

司法書士や税理士といった専門家への相談は、決して無駄にはなりません。まずは、お気軽にご相談ください。

「相続登記にかかる費用ってどれくらいなのだろう?」

「専門家に依頼すると、どれくらいの費用になるの?」

「本当は専門家に任せたいのだが、予算が足りるか心配」

このような疑問や悩みをもつ方に向けて、これまで相続登記の相談を数えきれないほど受けてきた札幌大通遺言相続センターが、客観的な立場で解説します。

まずは以下に、今回の内容を整理した表をご覧ください。

| 費用の構成 | 費用相場 |

| 相続登記を自分で行う | ①登録免許税②必要書類の取得費用 | 数千円~5万円 |

| 相続登記を司法書士に頼む | ①登録免許税②司法書士への報酬 | 3万円~25万円 |

この表をふまえたうえで本文を読み進めていくと、内容の理解が深まるはずです。

必ず発生する相続登記の費用は主に2種類【自分で行う場合】

以下は、自分で相続登記を行う場合に、必ず発生する費用を紹介します。

①登録免許税

登録免許税とは、不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税される税金のことです。

簡単に言うと、何かしらの権利や資格を取得したり、変更したりする際に、国に支払う税金のことです。

【不動産の場合の登録免許税】

税額は不動産の評価額に応じて決まります。固定資産税評価額の0.4%が一般的な計算方法です。ただし、住宅用建物など、一部の不動産については軽減税率が適用される場合があります。

②必要書類の取得費用

| 戸籍謄本、住民票などの取得費用 | 相続人や被相続人の戸籍謄本、住民票などを取得する費用です。 |

| 登記簿謄本等の取得費用 | 登記簿謄本や固定資産評価証明書などを取得する費用です。 |

| 印紙代 | 登記申請書などに貼る印紙代が必要です。 |

相続登記を自分で行う場合の「見えない費用」も考慮しよう

以上、相続登記を自分で行う場合に発生する費用について紹介しました。

しかしここで注意が必要です。

相続登記は、

- 法律を理解する手間

- 書類を用意する手間

- 登記に必要な情報を集める手間

- 法務局に足を運ぶ手間

といった、目に見えない費用も発生しているのです。

わかりやすくいえば、「時間」というコストです。

これを経済学では「機会費用」といいます。

機会費用とは、ある選択肢を選んだ際に、選ばなかった他の選択肢から得られたであろう最大の利益のことを指します。つまり、あるものを得るために失ったものの価値のことです。

相続登記を自分で行うという選択は、登記にかかる様々な時間を犠牲にします。

休日を返上して作業しなければならない場合もあるでしょう。

法務局は土日は休みなので、わざわざ有給を使って平日に出向かなければなりません。

書類に不備があれば、また法務局に行く必要があります。

そもそも、書類を揃えるのも一苦労です。

バタついている間にも、相続登記の期限は刻一刻と迫ります。相続開始から「3年」という期限はありますが、忙しさにかまけて「あとでいいや」と先送りにしていると、あっという間にタイムリミットがやってくるものです。

このように、手間暇に費やす時間をトータルで考えると、精神的な側面を含めて、思っていたよりも費用が高くつくように思えます。

こういった手間・煩わしさを考えれば、お金を払って相続登記を0から10までプロに丸投げしたほうが、結果的に“得”であると考えることができますね。

相続登記は2024年4月から義務化になる

以上のことをふまえると、当然「相続登記を自分で行うのは、面倒そうだな……」と思った方もいることでしょう。

実際その通りで、相続登記の手続きを、司法書士などのプロにまかせる人が多いのが現状です。

しかし、プロにまかせるのも億劫、費用がかかるのは嫌だという理由で「相続登記をしない」という選択をとることはできません。

なぜなら相続登記は、2024年から義務化されたからです。

【相続登記の義務化の具体内容】

| 登記の期限 | 相続開始を知った日から3年以内に登記手続きを行う必要があります。 |

| 罰則 | 期限内に登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 |

| 過去の相続も対象 | 2024年4月1日以前に相続が発生した場合も、2027年3月31日までに登記を行う必要があります。 |

つまり、どのみちわたしたちは、

- 相続登記を自分で行う

- 相続登記を司法書士にまかせる

の二択から一つを選ばなければならないのです。

プロに相談する場合に発生する費用

多くの場合、相続登記の手続きは、司法書士などのプロに依頼します。

なぜなら司法書士は、主に不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成など、法的な手続きを専門とする国家資格者だからです。

司法書士への報酬は、不動産の評価額や手続きの複雑さによって異なります。

一般的に、土地と家屋1件あたり5万円~10万円が相場ですが、司法書士によって料金設定は異なります。複数の司法書士に見積もりを依頼し、比較検討することをおすすめします。

【司法書士に相続登記を依頼した場合の総費用】

登録免許税+必要書類を用意する費用+司法書士への報酬

相続登記の費用をシミュレーションしてみよう

例えば、固定資産税評価額が1,000万円の不動産を相続した場合、

登録免許税は約4万円(1,000万円×0.4%)となります。

司法書士報酬が10万円の場合、

合計で約14万円の費用がかかることになります。

その他、もろもろの雑費(書類を用意する費用など)は、司法書士によってバラつきがありますので、それについては当事者同士で相談するとよいでしょう。

※固定資産税評価額を知る方法※

①納税通知書を確認する

毎年4月頃に送付される固定資産税の納税通知書に、固定資産税評価額が記載された「課税明細書」が添付されています。この明細書を確認するのが最も簡単な方法です。

②固定資産税評価証明書を取得する

市区町村の役所で、固定資産税評価証明書を申請することで、詳細な評価額を確認することができます。

まとめ

相続登記にかかる費用は、不動産の評価額や手続きの複雑さによって異なりますが、登録免許税と司法書士報酬が主な費用となります。

費用を抑えたい場合は、自分でできる範囲の手続きを行うことも検討できます。しかし、専門的な知識が必要な手続きであるため、誤った手続きをしてしまうリスクも伴います。

専門家である司法書士に相談することで、安心して手続きを進めることができます。相続は、人生における大きな出来事の一つです。専門家のサポートを受け、スムーズに手続きを進めましょう。

「相続した家が、実は未登記だった……」

そんな経験をされた方は、少なくないかもしれません。

不動産を取得した際には、必ず登記手続きを行うことが義務付けられています。

しかし、古い建物や相続によって引き継いだ不動産の中には、登記がされていないものが存在します。

未登記の建物は、様々な問題を引き起こす可能性があるため、相続した場合は早急に適切な手続きを行う必要があります。

この記事では、未登記の建物を相続した場合、どのような手続きが必要なのか、また、未登記の建物がもたらす影響について解説します。

未登記建物を相続したらどうなる?手続きの流れ

以下では、未登記の建物を相続した場合の一連の流れを手順ごとに解説します。

①相続人の決定と遺産分割

【相続人の確定】

まず、誰がその不動産を相続するのかを決めなければなりません。複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議を行い、誰が建物を相続するかを決定します。

【遺産分割協議書の作成】

遺産分割協議の結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。この書類は、後の手続きで必要になります。

②建物表題登記の申請

【登記簿の作成】

未登記の建物に初めて登記簿を作成する手続きです。

【必要な書類】

登記申請書、建物図面、建築確認通知書、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書など

【法務局への提出】

準備した書類を持って、建物の所在地を管轄する法務局に提出します。

③所有権保存登記の申請

【所有権の公示】

建物の所有者が誰かを公示する手続きです。

【必要な書類】

登記申請書、相続人の住民票、住宅用家屋証明書など

【登録免許税の納付】

この手続きには、登録免許税がかかります。

建物を未登記のまま放置しないほうがいい理由

①住宅ローンが組めない

最も大きなデメリットの一つです。未登記の建物は、銀行などの金融機関から見て、その価値や所有者がはっきりしないため、住宅ローンなどの融資を受けることができません。つまり、リフォームや建て替えをする際に、まとまったお金を用意する必要があります。

②売却が困難

未登記の建物を売却する場合、購入希望者も住宅ローンが組めないため、現金で購入できる人を探す必要があります。現金で購入できる人は限られていますので、売却に時間がかかったり、市場価格よりも安く売却せざるを得ない場合があります。

③相続手続きが複雑化する

相続が発生した場合、未登記の建物は、他の財産と比べて相続手続きが複雑になります。建物の図面や建築確認済証などが紛失している可能性もあり、相続人全員でこれらの書類を探し出さなければなりません。また、相続登記も通常の不動産と比べて時間がかかり、費用も高くなる可能性があります。

④固定資産税の評価が不利になる可能性

未登記の建物は、固定資産税の評価額が適正に行われていない可能性があります。結果として、本来支払うべき以上の固定資産税を支払っているケースも考えられます。

⑤災害時の対応が遅れる可能性

災害が発生した場合、建物の所有者が特定できないため、被災状況の把握や復旧作業が遅れる可能性があります。

未登記建物の相続手続きは自分でやるか、専門家に任せるか?

未登記の建物を相続した場合、登記手続きが必要になります。

この手続きを自分で行うか、専門家(司法書士など)に依頼するか、迷う方も多いでしょう。

| 自分で行うべき人 | プロに依頼すべき人 |

時間に余裕がある法律に関する知識がある程度ある費用を極力抑えたい

| 時間がない法律に関する知識がない間違いなく手続きを進めたい安心して手続きを進めたい複雑なケース(共有持分がある、抵当権が設定されているなど) |

一般的には、専門知識が必要な手続きであり、ミスが許されないことを考えると、プロに依頼することをおすすめします。

どちらを選ぶべきか、以下ではそれぞれのメリット・デメリットを比較しながら解説します。

自分で行う場合のメリット・デメリット

【メリット】

【デメリット】

- 時間と手間がかかる

- 専門知識が必要

- 間違いがあると、手続きが遅れたり、やり直しになったりする可能性がある

プロに相談する(依頼する)場合のメリット・デメリット

【メリット】

- 登記に関する豊富な知識と経験を持つプロに依頼することで、正確かつ迅速な手続きが期待できます。

- 登記に必要な書類の準備や手続きを全てプロに任せられるため、時間と手間を大幅に削減できます。

- 登記ミスによるトラブルを未然に防ぐことができます。

- 専門家であるプロに依頼することで、手続きに関する不安を解消し、安心して手続きを進めることができます。

【デメリット】

プロに依頼するため、一定の費用がかかる

おわりに:未登記建物を相続したら早めに対処を

未登記の建物を相続した場合、早急に登記手続きを行うことが重要です。

未登記のままでは、売却や相続、融資など、不動産に関わる様々な手続きに支障をきたす可能性があります。

登記手続きは、法律に関する専門的な知識が必要なため、自分で行うのは難しいケースが多いです。司法書士などの専門家に相談することで、正確かつスムーズに手続きを進めることができます。

大切なのは、ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選ぶことです。

もし、ご自身で手続きを行うのが難しい場合は、まずは司法書士にご相談ください。

所有権移転登記は、不動産の所有者が変わったことを、正式に記録する手続きです。私たち人間が戸籍で管理されているように、不動産も登記簿というもので管理されています。

この登記簿に、誰がその不動産の本当の持ち主なのかを書き換えるのが、所有権移転登記です。

【所有権移転登記が必要となる主なケース】

| 不動産の売買 | 不動産を売却したり、購入したりする場合には、必ず所有権移転登記が必要です。売主と買主が共同で手続きを行うのが一般的ですが、司法書士に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。登記を行わないと、二重売買などのトラブルに繋がる可能性があります。 |

| 贈与 | 生前贈与で不動産を贈与したり、贈与を受けたりする場合にも、所有権移転登記が必要です。贈与登記を行わないと、相続の際に手続きが複雑になったり、トラブルの原因となる可能性があります。 |

| 離婚時の財産分与 | 夫婦が離婚する際、これまで築き上げてきた財産を公平に分けることを「財産分与」といいます。財産の中には、不動産も含まれることが多く、この場合、誰の所有にするかを決め、所有権移転登記の手続きを行う必要があります。 |

| 相続 | 2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。期限内に手続きを行わないと、過料が課される可能性があります。 |

さてこのとき、「所有権移転登記は自分でできるのか?」という疑問があることでしょう。

事実をいえば、所有権移転登記を自分で行うことは可能です。

ただし、専門知識や書類作成の技術が求められるため、自分で行う場合は、やや大変です。

たいていの人は、弁護士や司法書士などのプロに依頼して、手間と時間をかけない楽な選択をとっています。

この記事では、所有権移転登記を自分で行う場合の具体的な流れや、「そもそも自分でやるべきか、専門家に任せるべきか」を判断する基準について解説します。

所有権移転登記を自分で行う5つのステップ

不動産の売買や相続など、不動産の所有者が変わるときには、所有権移転登記の手続きが必要になります。この手続きは、自分で行うことも可能です。

①登記事項証明書の取得

まず、登記簿謄本と呼ばれる、不動産の登記内容が記載された書類を取得します。これは、不動産の現況を把握するために必要です。

取得方法: 法務局窓口、オンライン、郵送

②必要書類の準備

登記申請に必要な書類を揃えます。具体的には、次のようになります。

- 【登記申請書】法務局で入手、またはオンラインでダウンロード

- 【本人確認書類】運転免許証など

- 【印鑑証明書】実印を押印したもの

- 【固定資産評価証明書】市区町村で発行

- 【登記識別情報通知書】以前の所有者が持っている場合 などが必要になります。

③管轄の法務局へ申請

準備した書類を持って、不動産の所在地を管轄する法務局へ出向き、登記申請を行います。「登記ねっと」を利用して、オンラインで申請することも可能です。

④法務局による審査

提出された書類が法的に問題ないか、法務局が審査します。審査期間は、通常、1~2週間程度かかります。

⑤登記完了

審査に問題なければ、登記が完了し、「登記完了証」と「登記識別情報通知書」を受け取ります。

- 【登記完了証】登記が完了したことを証明する書類

- 【登記識別情報通知書】新しい所有者であることを証明する書類

所有権移転登記の必要書類まとめ

所有権移転登記の手続きには、以下の必要書類があります。もし自分で所有権移転登記を行う場合は、チェックリストとしてお使いください。

もし、自分で手続きを行うのが難しい場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。 司法書士は、専門知識をもとに、正確かつスピーディーに手続きを進めてくれます。

【共通して必要な書類】

- 登記申請書

- 本人確認書類

- 印鑑証明書

- 登記識別情報または権利証

- 固定資産評価証明書

- 住民票

- 委任状

①売買の場合

| 登記申請書 | 法務局で入手 |

| 本人確認書類 | 運転免許証など |

| 印鑑証明書 | 実印を押印したもの |

| 登記識別情報または権利証 | 不動産の権利を示す書類 |

| 固定資産評価証明書 | 市区町村で発行 |

| 住民票 | 本人および配偶者のもの |

| 委任状 | 司法書士に手続きを委託する場合 |

| 売買契約書 | 売買の事実を証明する書類 |

【ポイント】

売買契約書が必須です。不動産業者を通じて手続きを進める場合は、事前に必要な書類について指示を受けることができます。

②贈与の場合

| 登記申請書 | 法務局で入手 |

| 本人確認書類 | 運転免許証など |

| 印鑑証明書 | 実印を押印したもの |

| 登記識別情報または権利証 | 不動産の権利を示す書類 |

| 固定資産評価証明書 | 市区町村で発行 |

| 住民票 | 本人および配偶者のもの |

| 委任状 | 司法書士に手続きを委託する場合 |

| 贈与契約書 | 贈与の事実を証明する書類 |

【ポイント】

贈与契約書の作成が重要です。口約束では認められない場合があるため、必ず書面で残しましょう。

③相続の場合

| 登記申請書 | 法務局で入手 |

| 相続人全員の本人確認書類 | 運転免許証など |

| 印鑑証明書 | 実印を押印したもの |

| 故人と相続人それぞれの戸籍謄本 | 相続関係を証明 |

| 遺産分割協議書または遺言書 | 相続の経緯を証明 |

| 登記識別情報または権利証 | 不動産の権利を示す書類 |

| 固定資産評価証明書 | 市区町村で発行 |

| 住民票 | 相続人全員のもの |

| 委任状 | 司法書士に手続きを委託する場合 |

【ポイント】

相続人は複数いる場合が多く、手続きが複雑になる可能性があります。相続関係を証明する書類が多数必要です。

所有権移転登記にかかる「登録免許税」

不動産の所有権が移転したり、抵当権が設定されたりする際に、国に支払う税金のことを「登録免許税」といいます。この税金は、不動産に関する登記手続きを行う際に必ず必要になります。

登録免許税は、登記申請を行う際に、法務局に納付します。

登録免許税の計算方法

登録免許税の金額は、不動産の評価額に税率を掛け合わせることで計算されます。

- 【評価額】

固定資産税評価額が一般的に使用されます。これは、市区町村が定める不動産の評価額です。

- 【税率】

登記の種類によって税率が異なります。

所有権移転登記の税率

所有権移転登記の税率は、登記の原因によって異なります。

| 税率 |

| 不動産の売買、贈与、財産分与 | 2.0% |

| 不動産の相続 | 0.4% |

登録免許税の計算例

【売買の場合】

固定資産税評価額が5000万円の不動産を売買した場合、登録免許税は5000万円×2.0%=100万円となります。

【相続の場合】

同一の不動産を相続した場合、登録免許税は5000万円×0.4%=200万円となります。

【結論】手間をかけても費用を抑えたいなら所有権移転登記を自分でやってみよう

所有権移転登記は、不動産の所有権を移転させるための重要な手続きです。この手続きは、司法書士に依頼することも、自分で行うことも可能です。

| 自分で手続きするメリット | 専門家への報酬が不要になるため、費用を抑えられます。 |

| 自分で手続きするデメリット | 必要書類の準備や、法務局への手続きなど、時間がかかります。登記申請書の作成など、専門的な知識が必要です。間違いがあると、手続きが遅れたり、やり直しになったりする可能性があります。 |

自分でやるか、プロに任せるか。

判断基準はシンプルです。すなわち「手間をかけてでも、費用を浮かせたい」という明確な意志があるかどうかです。

- 【時間に余裕がある】平日に法務局などに行く時間がある方。

- 【書類作成が得意】法律用語や書類作成に抵抗がない方。

- 【費用を極力抑えたい】時間をかけてもいいから自分で完結したい

- 【不動産が1つだけ、かつシンプル】例えば、居住用の持ち家を配偶者に贈与するなど、比較的簡単なケース。

上記に当てはまる方は、自分で行うという選択肢にメリットを感じることもあるでしょう。

しかし正直、それ以外に自分で所有権移転登記を行うメリットはほとんどありません。

専門知識や経験のない一般人が所有権移転登記を行う場合、プライベートな時間を多く費やして専門書類をつくり、法務局に提出しなければなりません。

とくに致命的なのは、法務局が土日祝日に開所していないという点です。平日に仕事をしている人にとって、非常に都合が悪いです。

とはいえ、いまの時点で自分で行うべきか、プロに任せるべきか、迷っている方もいることでしょう。

そこで以下に、所有権移転登記を自分で行う場合の流れについて解説します。実際に自分が手続きを行えるかどうか、イメージしてみてくださいね。

所有権移転登記をプロにまかせたほうがいい場合

以上みてきた、所有権移転登記を自分で行うケースにおいて、「自分でやるのは大変かもしれない」と思った方もいらっしゃることでしょう。

そんなときは弁護士や司法書士といった相続のプロに依頼するのが最善です。

手間をはぶき、時間を節約するための費用として考えると、十分にメリットがあります。

司法書士に依頼するメリット

| 専門知識に基づいた正確な手続き | 登記に関する豊富な知識と経験を持つ司法書士に依頼することで、正確かつ迅速な手続きが期待できます。 |

| 時間と手間を削減 | 登記に必要な書類の準備や手続きを全て司法書士に任せられるため、時間と手間を大幅に削減できます。 |

| トラブル防止 | 登記ミスによるトラブルを未然に防ぐことができます。 |

| 安心感 | 専門家である司法書士に依頼することで、手続きに関する不安を解消し、安心して手続きを進めることができます。 |

司法書士に依頼することをおすすめするケース

| 不動産の権利関係が複雑な場合 | 抵当権の設定、共有持分、または複数の権利者がいる場合など、不動産の権利関係が複雑な場合は、専門家のサポートが必要となります。 |

| 過去の登記記録に不明な点がある場合 | 何世代も前から登記手続きが行われておらず、登記記録が不明確な場合は、司法書士が過去の記録を調査し、適切な手続きを行います。 |

| 複数の不動産を同時に売買する場合 | 複数の不動産を同時に売買する場合は、手続きが複雑になりがちです。司法書士に依頼することで、効率的に手続きを進めることができます。 |

| 相続による不動産の移転の場合 | 相続の手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。特に、相続人が複数いる場合や、遺言がある場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。 |

まとめ:所有権移転登記は、専門家に任せるのが安心かつ確実な方法です。

所有権移転登記は、不動産の所有者を正式に記録する重要な手続きです。自分で行うことも可能ですが、専門知識が必要なうえ、時間や手間がかかります。

特に、相続や複雑な権利関係を伴う場合などは、間違いなく手続きを進めるために、司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。

父が亡くなった後、祖父名義の不動産が残っていると知り、どのように相続を進めるべきか悩む方は多くいらっしゃいます。

この記事では、そんな方に向けて、父死亡後に祖父の財産を孫が相続するケースについて、代襲相続や数次相続の基本、必要な手続きや注意点を詳しく解説します。

最近義務化された相続登記にまつわる重要な事柄なので、これからの相続手続きにぜひご活用ください。

父の死亡後に祖父名義の財産を相続するケース

父が亡くなった後に祖父名義の財産を相続する場合、いくつかのケースに分かれます。

特に、父が祖父よりも先に亡くなった場合と、祖父が亡くなった後に父が死亡した場合では手続きが異なるため、正しい手続きを理解して進めることが重要です。

代襲相続:父が祖父よりも先に亡くなった場合

父が祖父よりも先に亡くなっている場合、孫が祖父の相続権を引き継ぐ「代襲相続」が適用されます。これは、祖父の財産を孫が直接受け継ぐための制度で、相続権が世代を超えて孫に移る仕組みです。

理由として、代襲相続は相続の権利が失われないようにするための法律上の仕組みであり、家族に公平な相続の機会が与えられます。

例えば、祖父が亡くなり、その直系の相続人である父が既に他界していた場合、孫が代襲相続の対象となり、祖父の財産を受け継ぐ権利を持ちます。

この際、孫が相続する割合は、もし父が健在であった場合の取り分と同じです。

具体的な手続きとしては、まず相続人である孫が必要な書類を揃えたうえで、家庭裁判所や司法書士の助けを得て手続きを進めることが推奨されます。

代襲相続は遺産分割協議を行う際にも重要なポイントとなるため、遺産の分割について他の相続人との話し合いが必要です。

数次相続:祖父の後に父が亡くなった場合

祖父が亡くなった後に父が他界した場合は、数次相続と呼ばれる手続きが適用されます。

数次相続とは、相続が複数回発生するケースで、祖父の財産を父が一旦相続し、その後父の相続が発生するという二重の相続のことを指します。

数次相続が発生する場合、手続きが複雑になる理由は、祖父と父の両方の遺産分割が必要になるためです。

例えば、祖父の財産が父に移った後、父がさらに他界すると、父の財産が孫や他の相続人に分割される形になります。

この場合、孫が最終的に祖父の財産を相続するには、祖父と父の両方の相続手続きを経る必要があります。

数次相続の手続きを進めるには、祖父と父の双方の遺産分割協議書を作成し、さらに相続登記を行う必要があるため、相続手続き全体の負担が増えることが一般的です。

父が死亡した後に祖父名義の財産が判明した場合の問題点

父が亡くなった後に祖父名義の財産が新たに判明した場合、相続手続きをそのまま進めるのは難しいケースがあります。

特に、不動産の売却や管理の決定、相続登記といった問題が発生するため、相続人全員での対応が必要です。

そのままでは売却できない

祖父名義のままの不動産は売却ができません。所有者が正式に相続人へと変更されていないため、売却や譲渡といった処分行為を行うためには、まず名義を相続人に移す必要があります。

これは、不動産の権利関係が曖昧なままだと、買い手にとってもリスクが生じるためです。例えば、相続登記が完了していない場合、相続権が確認できないため、第三者に対して売却手続きを進めることが法的にできません。

このため、売却を考えている場合は、まず相続人間での話し合いを行い、相続登記を済ませる必要があります。

管理や活用方法などは相続人全員で決める必要がある

祖父名義の不動産が判明した場合、その管理や活用方法は相続人全員の協議が必要です。相続人それぞれが権利を持つため、意見の一致がないままでは、勝手に使用したり賃貸に出したりすることができません。

これは、相続財産は法律上共有財産とみなされるためです。

例えば、相続人が複数いる場合、一人だけで不動産を活用することは難しく、賃貸や売却などの活用方法を検討する際には相続人全員の合意が求められます。各相続人が納得できるよう、話し合いを重ねることが重要です。

義務化により相続登記をしなければならない

2024年4月より施行された法改正により、相続した不動産は必ず相続登記を行うことが義務化されました。これは、相続人が相続登記を怠ることで起こる空き家などの問題を防ぐことを目的としたものです。

相続登記がされない場合、後々の世代にまで権利関係が複雑化し、相続手続きがさらに困難になるリスクがあります。

例えば、登記がなされないまま放置された不動産は、次世代に相続される際に権利関係が複雑化し、相続人の間で問題が発生することがあります。

新しい法律に基づき、相続した不動産は速やかに登記を行い、適切な名義変更を進めることが求められます。

数次相続で祖父名義の不動産を孫に名義変更する方法

数次相続で祖父の不動産を孫に名義変更するには、複数のステップを踏む必要があります。

主な流れは、相続人調査、遺産分割協議、そして相続登記の3つです。それぞれの手続きの内容を簡単に解説します。

1.相続人調査

相続を進める上で最初に行うことは、相続人を正確に調査することです。

数次相続の場合、一次相続・二次相続の相続人全員を確定させる必要があります。

相続人調査は、誰が相続権を持っているかを確認する重要な作業で、戸籍謄本などの書類を収集して行います。この調査を通じて、祖父の財産を受け継ぐ権利がある人をすべて確認しなければなりません。

この調査は、相続人同士のトラブルを避けるためにも重要です。

例えば、相続人が漏れていると、後から手続きが複雑化するだけでなく、他の相続人との関係に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、戸籍の収集は専門家に依頼することで、漏れなく行うことが推奨されます。

2.遺産分割協議

相続人が確定したら、次に行うのが遺産分割協議です。この協議では、被相続人の遺産をどのように分配するかを相続人全員で話し合います。

全員の合意が必要であるため、意見が一致するまで丁寧に話し合うことが求められます。

遺産分割協議は、相続人同士が公平な取り決めを行うために欠かせない手続きです。

例えば、協議が成立すれば、孫が祖父の不動産を単独で相続することが可能になります。

この合意内容は「遺産分割協議書」に記載し、各相続人の署名・押印をもって法的に有効なものとします。協議書は今後の相続手続きを円滑に進めるためにも重要な書類です。

数次相続の場合、複数の相続を一つの遺産分割協議書にまとめる方法と、一次相続と二次相続それぞれで遺産分割協議書を作成する方法があります。

3.相続登記

遺産分割協議が完了したら、次に行うのが相続登記です。相続登記は、不動産の名義を正式に変更する手続きであり、登記簿に新しい所有者を記載することで法的な権利が確立されます。

相続登記を怠ると、将来の相続でさらに複雑な手続きが発生する可能性があるため、速やかに行うことが理想です。

数次相続の場合、一次相続の相続登記をしてから、二次相続の相続登記をする形で相続登記の手続きを進めていきます。

例えば、孫が祖父の不動産を相続する場合、まずは祖父から父に名義変更をする相続登記を完了させ、その後に父から孫に名義変更をする相続登記を行います。

この手続きを完了させることで、孫は不動産の売却や活用といった行為が自由にできるようになります。

中間者が単独の場合は直接移転が可能

中間の相続者が単独で相続している場合は、孫への直接移転も可能です。これは「相続登記の中間省略」と呼ばれる、数次相続の簡略化を目的とした手法です。不要な手続きを減らすことができる場合に適用されます。

具体的には、父が単独で祖父の財産を相続している場合、通常の数次相続よりもスムーズに孫へと移ることが可能になります。

この場合、父の名義に一旦移してから再び孫へ変更する手間を省けるため、手続きが簡略化され、費用と時間の節約にもつながります。

相続問題でお困りの方は司法書士へご相談ください

今回ご紹介した世代をまたぐ名義変更のケースのように、相続手続きは複雑で自分で進めようとすると多大な労力と時間を要します。

相続問題でお悩みの方は司法書士に相談・依頼をすることで、必要な書類の作成や、対処のアドバイスをすることが可能です。

もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。

ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

「認知症の親の土地に家を建てたいけれど、どのような手続きが必要なのか不安…」と悩む方も多いのではないでしょうか。

親が認知症になると、土地の名義変更や管理に大きな障害が発生します。

この記事では、成年後見制度をはじめ、家族信託や生前贈与といった具体的な対策をわかりやすく解説します。

親が意思能力を持っているうちにできる準備についても紹介しているため、トラブルを避けるための参考にもご活用ください。

認知症の親が名義人の土地に家を建てるのは不可能に近い

認知症の親が所有する土地に家を建てることは、現実的には非常に難しい状況です。

これは、土地の契約や手続きに必要な「意思能力」が本人に欠けていると判断されるからです。認知症が進行すると、契約内容を理解したり、自分の意思で契約を行ったりする能力が低下するため、法律上の契約が無効になる可能性があります。

そのため、親が認知症である場合、土地に関する名義変更や担保設定が難しくなります。

認知症の親の土地に家を建てるリスク・起こりうるトラブル

意思能力がないと判断された場合、法律上の契約や取引が成立しないため、住宅ローンを利用する際に土地を担保に提供する契約も結べません。

こうした手続きは親の土地を担保にするために必要ですが、意思能力がなければ、金融機関から融資を受けることができなくなります。

また、意思能力がない親の土地に対して子どもが勝手に家を建てると、後にトラブルが生じるリスクもあります。例えば、他の相続人がいる場合、家の所有権や土地の利用に関して法的な争いが発生する可能性もあります。

認知症の親が名義人の土地に家を建てようとして失敗したケース

実際に、親が認知症で意思能力がないために、家を建てる計画を変更せざるを得なかった事例も少なくありません。

あるケースでは、親が認知症になってしまい、子どもが土地を担保にした住宅ローンの利用ができなくなったため、家の建設を自己資金のみで行うことを余儀なくされた事例もあります。

このように、認知症の親が所有する土地に家を建てるためには、法的な制約が多くあり、十分な準備と事前の対策が不可欠です。

成年後見制度の利用で認知症の親の土地の名義変更ができる可能性はある

認知症などで意思能力が低下した親が土地の名義人の場合、「成年後見制度」を利用することで土地の名義変更を行う可能性が出てきます。

成年後見制度を利用することで、親が意思能力を持たずに契約できない場合でも、後見人が代わりに財産管理を行います。

そして、後見人が親の利益になると判断する場合には、土地の利用や名義変更などが可能になることがあるのです。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害などで意思能力が不十分な人に対し、代わりに財産や契約に関する意思決定を行う「後見人」を立てる制度です。

後見人は、本人が日常生活を安心して過ごせるようにするだけでなく、不動産の管理や相続などの法律行為を支援します。

親が認知症になり意思能力がなくなった場合、後見人がいなければ財産に関する手続きは進められませんが、成年後見制度を利用することで後見人が財産を管理し、代わりに契約を結ぶことができるため、親の土地を活用できるようになります。

成年後見制度を利用するメリット

成年後見制度を利用すると、後見人が親に代わって土地の名義変更や管理ができるため、家の建設や土地活用の計画がスムーズに進めやすくなります。

また、後見人が親の利益を守る役割を果たすため、不正利用を防ぎつつ適切に財産を管理できる点もメリットです。

さらに、後見制度を利用すると、親が予期しない契約を行うリスクを避けられ、家族としても安心して手続きを進められます。

加えて、成年後見制度を使うと、将来的な財産トラブルの回避につながることも期待できます。

成年後見制度を利用する際の注意点

成年後見制度を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

- 家庭裁判所の手続き:成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行い、後見人を選任してもらう必要があります。この手続きには時間がかかることが多く、急いでいる場合は事前の計画が重要です。

- 費用負担:成年後見制度を利用するには、申立て手数料や専門家報酬などの費用がかかります。定期的な報酬支払いもあるため、家計の負担も考慮しましょう。

- 後見人の権限:後見人は本人の利益を守るために活動しますが、全ての契約が認められるわけではなく、特定の取引には裁判所の許可が必要な場合もあります。そのため、スムーズに手続きを進めるには、事前に裁判所の判断を得ることが大切です。

成年後見制度を利用する流れ

成年後見制度を利用するには、以下のような手続きが一般的です。

- 申立て準備:成年後見制度を利用するために、後見人を選任する申立て書や必要な書類を準備します。書類には、医師の診断書や親の財産状況に関する情報が含まれます。

- 家庭裁判所への申立て:申立書類を家庭裁判所に提出し、後見人の選任を依頼します。家庭裁判所での審理が進むと、最終的に後見人が選ばれます。

- 後見人の活動開始:後見人が選任されると、土地の管理や名義変更の手続きを行うことができます。必要に応じて裁判所の許可を得ながら、財産の管理や手続きを進めていきます。

親が認知症になる前にできる土地や家への対策

親が認知症になると土地の管理や家の名義変更が難しくなりますが、認知症になる前に準備しておけばスムーズに対応できる方法がいくつかあります。ここでは、家族信託、生前贈与、任意後見制度の利用といった対策をご紹介します。

家族信託

家族信託とは、親が所有する土地や家などの財産を、信頼できる家族に託し、管理や運用を行う仕組みです。

この方法を使えば、親が認知症になった後も、家族が代わりに土地や家の管理を行うことができます。

家族信託の最大のメリットは、親の意思が明確なうちに信託契約を結べるため、後から手続きが難航することがないことです。

また、後見制度に比べて柔軟な財産管理が可能で、親の財産を家族が実質的に管理しやすくなります。家族信託は認知症対策として近年利用が増えており、将来的なトラブル回避にも効果的です。

生前贈与

生前贈与は、親が生きている間に子どもに財産を譲渡する方法です。親が意思能力を持っている段階で土地を子どもに贈与しておくことで、後々の名義変更が不要になり、認知症による契約トラブルも防げます。

生前贈与を利用することで、相続が発生した際の相続税を軽減する効果も期待できます。

また、土地の所有権を子どもに移すことで、建物のローンを利用しやすくなる場合もあり、長期的に見ても家族全体にとってメリットがあります。

ただし、贈与税がかかるため、贈与額や回数については専門家に相談しながら進めることが重要です。

任意後見制度の利用

任意後見制度とは、親が元気なうちに信頼できる家族を後見人として任命し、将来的な財産管理をお願いしておく制度です。

成年後見制度と違い、親の意思に基づいて後見人を選ぶことができるため、親が希望する財産管理が実現しやすいのが特徴です。

任意後見制度を利用することで、認知症などで意思能力が低下した際に、事前に決めた後見人が土地や家の管理を代行することができます。

これにより、家族が必要な手続きをスムーズに進められ、後の手間や負担を大幅に減らせます。任意後見契約を公正証書で作成するため、法的にも安心な手段です。

相続の生前対策でお悩みの方は司法書士へご相談ください

今回ご紹介した認知症のケースのように、相続の生前対策は手続きが複雑であり高度な専門知識が求められるため、自分で進めようとすると多大な労力と時間を要します。

相続問題でお悩みの方は司法書士に相談・依頼をすることで、必要な書類の作成や、対処のアドバイスをすることが可能です。

もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。

ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

「祖父母の家を孫が住むために相続したいが、どのような手続きや対策が必要かわからない…」とお悩みではありませんか?

この記事では、孫が祖父母の家を住まいとして受け継ぐための相続手続きや名義変更の方法について詳しく解説します。

養子縁組や生前贈与、遺言書の作成など、具体的な対策も交えて紹介しますので、ぜひ安心して相続を進めるための参考にしてください。

祖父母の家に孫が住む相続手続きの方法

祖父母が亡くなり、孫がその家に住むことを希望する場合、相続の手続きが必要となります。

ここでは、祖父母の家に孫が住むための相続手続きにおける基本ポイントを解説します。

孫が直接相続することはできない

基本的に、相続は被相続人の直系子孫である子ども(つまり孫の親)が第一順位に指定されており、孫が祖父母の家を直接相続することはできません。

孫は相続の第二順位にも当てはまらず、兄弟姉妹などよりも低い優先順位となります。そのため、祖父母が亡くなった場合、まずは親が相続人として手続きに入ります。

日本の民法では、法定相続人の順位が定められており、第一順位が子ども、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹とされています。

そのため、孫が相続人として祖父母の財産を直接相続する権利を持つことはなく、通常は祖父母の子どもである親がまず相続することが必要です。

例外ケース:代襲相続が発生する場合

ただし、特定の条件が満たされる場合、孫が「代襲相続」という形で祖父母の家を相続することが可能です。代襲相続とは、本来の相続人である親(祖父母の子ども)が既に亡くなっている場合、その親の子どもである孫が代わりに相続権を持つ制度です。

この代襲相続が適用されるには、祖父母の相続が発生する前に親が亡くなっていることが条件となります。もし相続が発生する時点で親が存命の場合、代襲相続の対象とはならず、通常の相続順位に従って親が相続する形になります。

孫の親が相続してから孫に名義変更することは可能

もし孫が祖父母の家に住みたいと希望する場合、まずは親が相続してから名義変更を行う方法も考えられます。この場合、親が相続手続きを行い、その後、孫に対して贈与や売却の形で名義変更を進めることが一般的です。

親が一度相続した後で孫に名義を移すことで、孫が祖父母の家に住むことができるようになります。ただし、この方法には贈与税や譲渡税がかかる可能性があり、税負担を抑えるためには事前の相談や計画が必要です。

孫の親が相続してから名義変更する方法

祖父母の家を孫が住むためには、まず親が相続した後で名義変更の手続きを行うことが一般的です。名義変更の方法として、親から孫へ贈与や売却を通じて名義を移す手段があります。

ここでは、それぞれの方法の特徴について解説します。

贈与

親が相続した家を孫に譲る方法として、贈与が挙げられます。この方法は、家を無償で孫に渡すため、孫が祖父母の家に住むための一般的な手段として利用されることが多いです。

贈与を選ぶ理由の一つは、手続きが比較的シンプルである点です。

しかし、贈与には税金がかかる点に注意が必要です。

日本では年間110万円を超える贈与については贈与税が課されますので、相続税よりも高額になりやすいことがデメリットです。

贈与税の負担を軽減するためには、計画的に少額ずつ贈与する方法や、税制の優遇制度を活用する方法もあります。

売却

もう一つの方法として、親が相続した家を売却する形で孫に譲る方法もあります。

売却という形をとることで、贈与税ではなく譲渡所得税が課税対象となり、税負担を軽減できる場合があります。

売却の場合、孫が購入者として取引を行うことになるため、適正な売却価格を設定する必要があります。

適正価格での取引により、税務上のリスクが軽減され、不正な取引と見なされないように配慮することが重要です。

また、親が売却に伴い利益を得る場合は譲渡所得税が発生するため、その点も確認しておく必要があります。

孫に家を譲るために祖父母が生きている間にできる対策

養子縁組をする

養子縁組は、孫を法的に子どもとして扱い、相続人としての順位を確保する手段です。これにより、祖父母が亡くなった際、孫が親と同じ相続順位で財産を相続する権利を持つことができます。

この方法の大きなメリットは、孫が養子として相続人の一員に加わるため、相続時の権利が明確になり、争いが起きにくくなることです。

ただし、養子縁組には法的な手続きが必要であり、他の親族との合意も大切です。また、養子縁組による相続は、税制上の特例が適用されないケースもあるため、事前の確認が欠かせません。

生前贈与

祖父母が存命中に孫へ財産を譲る方法として生前贈与があります。

生前贈与では、贈与税が発生しますが、相続時精算課税制度や年間110万円まで非課税となる基礎控除を活用することで、税負担を軽減することが可能です。

財産を計画的に移転することで、相続時のトラブルを未然に防ぎ、孫が確実に財産を受け取る準備を整えられます。

贈与契約書を作成し、専門家に相談することも安心な手続きには重要です。

死因贈与

死因贈与は、祖父母が亡くなった時点でその家が孫に贈与される方法です。

遺言書に似た形式で、贈与契約を結び、死亡時に効力が発生するため、相続時のトラブルを避けながら孫に家を譲ることが可能です。

この方法は、遺言書と異なり贈与契約が基になっているため、孫が受け取る権利がより確実になるとされています。

死因贈与は贈与税が適用されないため、相続税のみが課され、税負担が抑えられる点もメリットです。

遺言書の作成

祖父母が遺言書を作成することも、孫に家を譲るための効果的な対策です。遺言書があることで、法定相続とは異なる形で財産を孫に渡すことが可能になります。

遺言書には公正証書遺言などの形式があり、専門家に依頼することで法的効力が確実なものになります。また、遺言書によって孫が受け取る財産の権利が明示されるため、他の相続人との間でトラブルが生じにくくなります。

例えば、遺言書により孫が祖父母の家を相続する旨を明記することで、親族間の争いを避け、孫がスムーズに相続できるようになります。

相続問題でお困りの方は司法書士へご相談ください

今回ご紹介した世代をまたぐ名義変更のケースのように、相続手続きは複雑で自分で進めようとすると多大な労力と時間を要します。

相続問題でお悩みの方は司法書士に相談・依頼をすることで、必要な書類の作成や、対処のアドバイスをすることが可能です。

もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。

もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。

ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

認知症の親の家を売りたいけれど、判断能力が不十分なために手続きが進められない…そんな悩みを抱えていませんか?

認知症の親の不動産売却には、成年後見制度や家族信託、任意後見制度など、法的なサポートが必要です。

この記事では、これらの制度の活用方法や、不動産売却時の注意点・よくあるトラブルと対策についてわかりやすく解説します。

親の財産を守りながら安心して売却を進めるための一歩を踏み出しましょう。

認知症の親の家を売ることは法的に困難

認知症の親の不動産を売却する場合、法律上の制約により通常の売買手続きができないことが多いです。

認知症により判断能力が低下しているとみなされると、親は不動産売却の契約行為に必要な「意思能力」を失っていると判断されるため、家族が代理で売却を進めることは簡単ではありません。

こうした法的な壁により、適切な方法をとらない限り、認知症の親の不動産を売却するのは難しいのが現状です。

認知症の親は「制限行為能力者」となる

認知症が進行すると、本人は「制限行為能力者」として扱われ、法律上の契約行為を行う権限が制限されます。

制限行為能力者とは、一般的に自分の行動や意思を十分に理解して判断する力が不足している人を指します。

判断能力が欠如していると判断されるため、契約を含む各種の意思表示が無効となるケースがあります。

たとえば、親が重度の認知症を患っている場合、その判断能力が乏しいとされ、親自身が行った売却契約は無効となる可能性があります。

このような制限行為能力者としての扱いは、不動産売却や契約における意思表示の信頼性を確保するための法律上の仕組みであり、親の利益を守るために必要とされています。

意思確認ができないと売買契約は無効になる

不動産売買には、売り主と買い主の「意思能力」が必要です。

意思能力とは「自分の行為の意味や結果を理解して、自分の判断で行動できる力」であり、これが欠けているとされると、親が行う契約は成立しないか、あとから無効とされることがあるのです。

したがって認知症の親の場合、意思確認ができないことが契約の無効原因になります。

たとえば、親が介護施設に入所するための費用を確保するために家族が不動産を売却したいと考えても、親自身の意思確認が取れない場合は売買が成立しないケースが多く、売却の手続きが進められなくなります。

このような場合、法的に認められた方法を通して、家族が代理で売却を行う手続きが必要です。

成年後見制度の利用:認知症の親の家を売るためにできること

認知症の親の不動産を売却するために利用される方法のひとつに「成年後見制度」があります。

これは、判断能力が低下した人の財産管理や契約行為をサポートするための制度で、法的に保護されながら不動産売却を進められる仕組みです。

ここでは、成年後見制度の基礎知識や利用時の注意点について解説します。

成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人の財産や生活を法的に支援するための仕組みです。

この制度を利用することで、本人が契約を行う際の意思決定をサポートする「後見人」が選任され、必要な財産管理や生活サポートを代行します。後見人は家庭裁判所が選任し、選任後は裁判所の監督下で、本人に代わって契約や財産の処理が行われます。

成年後見制度を利用するメリットとデメリット

成年後見制度を利用することで、以下のメリットとデメリットがあります。

【メリット】

- 法的に認められた後見人が本人に代わり財産管理を行うため、トラブルを防ぎ、スムーズに不動産売却が可能になる

- 財産管理や契約の手続きが確実に行われるため、本人の財産が適切に守られる

- 裁判所が後見人を監督するため、信頼性が高く安心して財産管理を進められる

【デメリット】

- 裁判所による監督のもとで手続きが行われるため、売却までの手続きに時間がかかる

- 後見人が専門職の場合は、継続的に報酬が発生するため、家族にとって金銭的な負担が増える

- 後見人に財産の管理権限が集中するため、親族が直接的に管理や決定を行うことができない

成年後見制度を利用するときの注意点

成年後見制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。

まず、後見人が本人にとって最も適切な行動を取るように義務付けられていますが、家族が望む方法と異なる判断が行われることがあります。

たとえば、後見人が「この不動産売却は本人の利益にならない」と判断した場合、売却が許可されないケースもあります。

また、裁判所の監督があるため、重要な財産処分には裁判所の許可が必要となり、すべての手続きが速やかに進むとは限りません。

成年後見人選任の具体的な手順

では実際に、成年後見人制度を活用して不動産売却を進める際の手順について見ていきましょう。

1. 家庭裁判所に申し立てを行う

不動産売却を進めるためには、まず成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てることが必要です。

申し立てを行えるのは、親族や利害関係者(ケースによっては市区町村長など)で、提出する書類には、親の診断書や財産目録、申し立て理由などが含まれます。

これにより、親が認知症であることや判断能力に問題があることを証明します。

2. 家庭裁判所が審理を行う

申し立て後、家庭裁判所は、本人の状態や後見人の適任性を審理します。

この段階では、親の認知症の程度や後見人の資格が適切かどうかが検討され、必要に応じて医師の診断や調査が行われる場合もあります。

審理にかかる時間は、一般的に数週間から数か月程度とされています。

3. 法定後見人が選定される

審理を経て、家庭裁判所が適切な後見人を選定します。後見人には、親族が選ばれる場合もあれば、専門の第三者(弁護士や司法書士など)が選任されることもあります。

選定後は、後見人が親の財産管理や不動産売却の代理人として法的に認められた権限を持つことになります。

4. 不動産査定・媒介契約を締結

後見人が選定されると、売却する不動産の査定を依頼し、適正な売却価格を確認します。

不動産会社との間で媒介契約を締結し、売却活動を開始します。

この媒介契約により、信頼できる不動産会社が売却の手続きを代行し、売却に向けた準備が進められます。

5. 居住用不動産の売却には裁判所の許可が必要

親がかつて住んでいた自宅などの「居住用不動産」を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。

裁判所は、売却が親の利益にかなうかどうかを慎重に判断します。売却によって介護費用の確保ができるといった合理的な理由が示されることが許可のポイントとなります。

6. 売買契約の締結と決済・引渡し

裁判所の許可が下りたら、買主と売買契約を締結し、決済や引渡しの手続きへと進みます。

売却代金は後見人の管理下に置かれ、親の介護や生活のための資金として活用されます。この最終ステップにより、成年後見人が法的に認められた形で不動産売却を完了させ、親のための財産管理が確実に行われることになります。

認知症の親の家を売るために活用できる他の方法

認知症の親の不動産を管理・売却する方法として、成年後見制度以外にもさまざまな選択肢があります。これらの方法を活用することで、手続きや管理の負担を減らし、スムーズに財産を活用できる可能性があります。

ここでは、任意後見制度、家族信託、生前贈与の方法を解説します。

任意後見制度を活用する

任意後見制度は、本人がまだ判断能力を保っているうちに、将来的な後見人を事前に指定しておける制度です。

この制度の最大の特徴は、本人の意思に基づいてあらかじめ選任した後見人に、判断力が低下した際の財産管理や生活支援を任せることができる点です。

任意後見制度は、公正証書によって後見契約を結ぶ必要があり、この契約内容に基づいて後見人が財産管理や生活サポートを行います。

たとえば、親が認知症になった際には、任意後見契約に基づき、あらかじめ指定した後見人がスムーズに財産の管理や売却の代理を行えます。このため、将来の備えとして活用されることが多い制度です。

家族信託を利用する

家族信託は、親が元気なうちに財産を信頼できる家族に託し、信託契約に従って財産管理や運用を行う方法です。

家族信託の利点は、親が判断能力を失った後も、信託契約によって財産の管理や処分を家族が代わりに行える点です。

成年後見制度に比べ、比較的柔軟な管理が可能で、信託財産の使途も信託契約により広範囲に設定できるため、介護費用や生活費のために財産を活用しやすくなります。

たとえば、親が信頼する子どもに不動産を信託し、信託契約に基づいて不動産の管理や売却を任せることで、判断能力が低下した後でも迅速に対応できます。

家族信託は、不動産以外の財産も含めた包括的な管理を希望する場合にも有効です。

生前贈与による売却

生前贈与は、親が元気なうちに不動産などの財産を子どもに贈与することで、後にその不動産を子どもが売却できるようにする方法です。

生前贈与のポイントは、親の意思に基づいて財産を譲り渡すため、親が判断能力を失う前に手続きを終えられることです。

これにより、不動産売却を含めた財産の管理を、親が信頼する家族にスムーズに引き継ぐことができます。

ただし、生前贈与には贈与税が課税される可能性があるため、計画的に贈与を行うことが大切です。

たとえば、年間110万円までの非課税枠を利用することで、贈与税の負担を軽減しながら進めることが可能です。また、生前贈与による不動産売却は、将来の相続税対策としても活用されています。

相続の生前対策でお悩みの方は司法書士へご相談ください

今回ご紹介した認知症のケースのように、相続の生前対策は手続きが複雑であり高度な専門知識が求められるため、自分で進めようとすると多大な労力と時間を要します。

相続問題でお悩みの方は司法書士に相談・依頼をすることで、必要な書類の作成や、対処のアドバイスをすることが可能です。

もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。

ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

この度、「司法書士法人第一事務所」「行政書士法人第一事務所」が主催し、

相続専門の司法書士がお伝えする

「遺言まるわかりセミナー」

を開催いたします。

相続専門の司法書士がお伝えする『遺言まるわかりセミナー』

- 開催日時 / 11月6日(水)10時〜11時30分

- 会場 / 北海道札幌市中央区北2条西3丁目1番地 敷島ビル3階 会議室

札幌駅前通地下歩行空間 5番出口すぐ - 参加費 / 無料

- 申込方法 / 電話受付(TEL:0120-481-310)※事前予約制

〇セミナーへのご参加は事前予約制でございます。

ご希望の方はお気軽に、

【予約受付フリーダイヤル】0120-481-310(平日8:45-17:15受付)

までご連絡をお願いいたします。

皆様のセミナーご参加、心からお待ち申し上げております。

「司法書士法人 第一事務所」「行政書士法人 第一事務所」は11月6日(水)から15日(金)までの10日間、「相続・遺言の無料相続相談会」を開催いたします。

昨年開催された相談会では多くのご相談が寄せられました。

今年も司法書士・行政書士が親身になりご対応させていただきます。

参加費無料。完全予約制になっておりますので、お電話でお申し込みください。

相続・遺言の無料相続相談会

- 開催日時 / 11月6日(水)13時〜18時・ 11月7日(木)〜15日(金) 10時〜18時

- 会場 / 北海道札幌市中央区北2条西3丁目1番地 敷島ビル8階 法務・会計プラザ内

札幌駅前通地下歩行空間 5番出口すぐ - 参加費 / 無料

- 申込方法 / 電話受付(TEL:0120-481-310)※完全予約制