遺産分割協議上の放棄と相続放棄

慌てて相談にいらっしゃる方の多くに共通している、相続放棄に関する誤解があります。

それは“どの財産を、誰がどの程度取得するのか”を決める「遺産分割協議」において、「プラスの財産である預金や不動産を一切受け取らないし、借金も一切背負わない」としたことによって、相続放棄が成立したと考えてしまうというものです。

「財産を一切取得しない」という点では同じですが、遺産分割協議と相続放棄とでは、その性質は全く異なります

遺産分割協議とは“どの財産を、誰がどの程度取得するのか”を決める相続人との間の話しあいでしかなく、被相続人の負債の行方について、相続人以外にまで効力を及ぼすことができません。

すなわち、被相続人にお金を貸していた金融機関は、遺産分割協議の内容に関わらず、相続人となった全員に借金の返済を要求することができます。もちろん、相続人となっている以上、借金を返済する義務があります。

ですから、遺産分割協議での「財産を一切取得しない代わりに、借金も背負わない」ことと、相続放棄の「借金を放棄する」こととは、全く意味合いが異なるのです。

繰り返しますが、相続放棄はあくまでも“家庭裁判所での手続きによらなければならず、それ以外の行為は相続放棄に当たらない”ことをよく覚えておいてください。

ご心配な方は、速やかに当事務所までご連絡ください。

相続放棄には「家庭裁判所に必要な書類を提出すること」が求められます。

なかには、金融機関の担当者に相続放棄する意思を伝えたことで、相続放棄が成立すると勘違いしている方もいらっしゃいますので、決してそうではないことを今一度ご確認ください。

さて、下記には相続放棄の必要書類と手続きの流れが記載されていますので、ご参考ください。

1.相続放棄に必要な書類を収集する

相続放棄に必要な書類は、以下の通りです。

・亡くなった方の戸籍謄本

・亡くなった方の住民票

・相続放棄する人の戸籍謄本

・相続放棄する人の住民票

・相続放棄申述書

・収入印紙(1名につき800円)

・郵便切手

※場合によっては、このほかの書類が必要となる場合もあります。

2.相続放棄申述書を提出する家庭裁判所を確認する

提出する家庭裁判所の場所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

3.相続放棄申述書に必要事項を記入する

相続放棄申述書に必要事項を記入し、捺印をします。

4.用意した書類等を家庭裁判所に提出する

2で調べた家庭裁判所に、次のものを提出します。

・相続放棄申述書

・必要書類

・収入印紙(1名につき800円)

・郵便切手

提出方法

・家庭裁判所へ直接出向くか、郵便で送付するかを選択して書類を提出してください。

5.家庭裁判所が送付する照会書に、記入して返送

必要書類を提出後、家庭裁判所から「照会書」が送付されてきます。(※照会書とは、裁判所からの「質問状」です。)

この照会書の質問に対して回答を記入し、郵便で返送します。回答が了承されると、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所より届きます(「相続放棄申述受理通知書」とは、相続放棄が裁判所に認められましたという通知書です)。

この相続放棄という慣れない手続きにおいて、不備があったり、相続放棄の期限に間に合わないと、莫大な借金や負債を負うことになってしまいます。確実に相続放棄ができるように専門家に相談するのが懸命でしょう。

相続放棄の申し立ての期限については「相続する権利があることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決まっています。

何を持って「始まり」で、どこが3ヶ月の終わりなのかを確認していきたいと思います。

よく皆さんは「被相続人が死亡したときから3ヶ月以内」と勘違いをされてしまいますが、たとえばあなた自身が、誰かの死亡そのものを知らない場合には手続きの仕様がない訳ですから、これは3ヶ月以内という期限に対してカウントされません。

あくまでも、被相続人の死亡を知った日からです。ですから、被相続人のお葬式に参加していたりした場合で、死亡を知らなかったという言い逃れはできませんので、死亡の事実を知ったら速やかに手続きを行うべきです。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。

基本的に日本国籍を所有しており、20才以上である方は「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

しかし、例外もあります。「自分以外の相続人が相続放棄をしたこと」を知らないケースは十分にありえると思います。

ですから、「自分以外の相続人が相続放棄をしたこと」を知ってから3ヶ月以内に家庭三番所に相続放棄の申し立てをすればよいのです。

さて、ここまで相続放棄における、“いつから”という話をしてきましたが、いつまでが“3ヶ月”とするかという話ですが、これには明確な基準があり、“家庭裁判所に初めて書類を出す日が3ヶ月以内”であればよいときまっているのです。

(※ちなみにこの3ヶ月という期間には、家庭裁判所での審査開始から決定までの時間は含まれません。)

3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。

3ヶ月を過ぎてしまった相続放棄が認められないケース

1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合

2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき

3.自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき

この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。

ですから、被相続人に借金などのマイナスの財産を知った場合は、手をつけずまずは司法書士などの専門家に相談した方が良いでしょう。

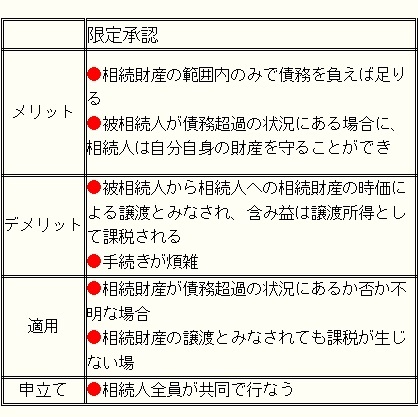

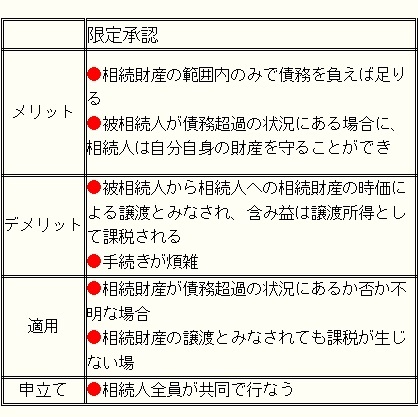

相続放棄と似ているものに「限定承認」という手続きがあります。限定承認を理解するには、単純承認との比較で考えるとわかりやすくなります。

単純承認

● 財産も債務も全て無条件に承認する、一般的な相続の方法です。亡くなった方(=被相続人)の借金などの負債に関しても無制限に相続することとなります。

● 相続の開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きを行なわなければ、自動的に単純承認となります。

● また、次の場合には単純承認したことになってしまいますので、注意が必要です。

・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき

・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき

・相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

限定承認

● プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。

つまり、相続する債務が、プラスの財産よりも多い時(=債務超過の場合)に、被相続人から承継するプラスの財産の限度で被相続人の債務の支払いをするという、限度付きの相続のことです。プラスの財産を超える部分の負債については、支払う義務はなくなります。

● 限定承認をする場合には、以下の条件が必要となります。

・相続人全員で行なう必要→相続人が複数いる場合には、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人を選任

・相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認の申立書を家庭裁判所に提出

・申立て後、5日以内に相続債権者(被相続人に対して債権を持っていた人)や受遺者(遺贈を受ける予定の人)に対し、2ヶ月以内に申し出るよう官報に公示しなければいけません。

・限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が清算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされます。

● 限定承認が有効なケースとしては、以下のような場合が考えられます。

・債務超過になっているのかどうかが、はっきりしない場合

・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いでもいいというような場合

・債権の目処がたってから返済可能な場合

・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

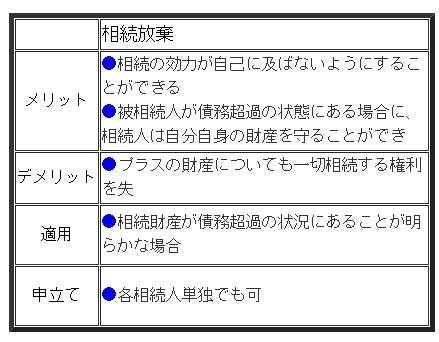

◆ すなわち、相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという方法であるのに対し、限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の限度までマイナスの財産を引き継いで支払義務が生じるものの、それ以上の負債については支払義務を免れるという相続の方法です。

いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人・相続財産の調査を行ない、相続してもいいものなのか判断できる状況を作ることが重要です。

公正証書遺言作成サポート 無料相談のしくみ

札幌大通遺言相続センターでは、初回のご相談を無料で承っております。

「どこまでが無料相談で、どこからが有料になるのですか?」というお問い合わせを頂くことがございますので、具体的内容を下記にまとめさせて頂きました。

宜しければご覧ください。

【無料】

1.将来の相続関係、現在の保有財産状況のほか、

遺言書の作成をお考えになった経緯などをヒアリング

2.生前贈与などその他より適切な解決方法がないかどうかの検討

3.公正証書遺言の必要書類、遺言書作成の流れをご説明

4.お見積金額のご案内

【有料】

遺言公正証書作成サポート 無料相談からご依頼までの流れ

Case…佐藤大輔さんの場合

佐藤大輔さん(78歳)は妻:博美さん(75歳)、長男:裕太さん(50歳)の3人家族。妻:博美さんは一昨年の大腿骨骨折による寝たきり生活の影響で認知症を発症。症状は進行し、現在ではご家族の顔を認識することが難しくなっています。

今回、大輔さんは自身の病気をきっかけに、将来遺される妻:博美さんと長男:裕太さんのことが心配になりました。特に相続の際、認知症の相続人には「成年後見人」が必要であり、妻:博美さんに成年後見人が選任された場合の、長男:裕太さんの負担が気がかりでした。

大輔さんは何かよい生前の準備がないかを聞くため、司法書士の無料相談を利用してみようと思いました。

1.まずはお電話にてご予約・お問合せください

『将来の相続対策、いったい何から始めたらいいのか教えてほしい!』

遺言書の作成のほか、生前贈与や家族信託、「相続対策」や「認知症対策」を実行していくには、ご自身だけでの解決が難しい問題や、見落としてしまいやすいポイントがたくさんあります。

しっかりとした知識・経験に基づくアドバイスで生前対策をサポートします。

専門家への相談は、皆様ご家族・ご親族の不安を解消するための第一歩です。

現在当センターでは、「事務所での面談」「メール相談」「電話相談」「ビデオ通話」の4つの方法で無料相談を実施しています。

「事務所での面談」「電話相談」「ビデオ通話」による無料相談は【事前予約制】となっておりますので、まずは当センターまでお気軽にお電話ください。

お電話にてご相談の概要をお聞かせ頂くほか、ご相談時にお持ち頂きたい書類等をご案内させて頂きます。

■ 大輔さんは電話をした結果、令和2年7月×日14:00に事務所を訪問し、直接の面談を行うことを選択しました。また、面談日に次の資料を持っていくよう案内を受けました。

・【所有している不動産に関する登記済権利証】

・【所有している不動産の固定資産税納税通知書】

・【保有している金融資産に関する内容・金額のメモ】

2.初回無料相談(事務所、メール、電話、ビデオ通話)

お電話でお聞かせ頂きました内容をもとに、ご相談者と直接お話をさせて頂きます。【病院、入居施設への訪問についてもお気軽にご相談ください】

この際、遺言書の作成によってお悩みが解決されるのか否か、遺言書によってどのような効果があるのか、といった内容についてご説明させて頂くほか、遺言書作成の手続きに必要な書類や、お手続きの流れをご案内させて頂きます。

※ メール相談の場合、数度のやりとりによってご相談内容の確認をさせて頂き、必要な書類やお手続きについてご案内させて頂きます。公正証書遺言作成サポートをお申込み頂くまでのメールのやりとりは全て無料です。

3.専門資格者/相続相談員があなたのお悩みをお伺いします

遺言書は作成者が亡くなってから初めて効力が発生します。だからこそ、相続開始時の状況や手続きなどについて、相当に具体的なシミュレーションを実施する必要があります。

遺言書は作成者が亡くなってから初めて効力が発生します。だからこそ、相続開始時の状況や手続きなどについて、相当に具体的なシミュレーションを実施する必要があります。

特に、この生前対策分野では、インターネットによる根拠の乏しい情報や、専門資格者が提供している情報ではない誤った情報に基づいて行動している方が非常に増えました。間違った知識で行う対策は、間違ったゴールにしか辿り着きません。要注意です。

そんなときにはやはり『法律専門家』が安心。

司法書士等の専門資格者/相続相談員があなたのお悩みをじっくりお伺いいたします。

<ご相談実例・解決実績>

・遺言者が余命宣告を受けており、関係者からのご相談後、病院への出張により1週間で公正証書遺言を完成させた事例

・90歳を超えた遺言者。公正証書遺言の作成時に十分なご本人確認を実施したことにより、相続開始後、相手方相続人から「遺言無効確認訴訟」が提起されるも、裁判所に公正証書遺言が有効と認定された事例

・配偶者が認知症の遺言者。将来、配偶者に成年後見人を選任しなければならない事態が生じないよう、お子様に全ての財産を相続させる遺言書を作成した事例(※他の事情により成年後見人が選任された場合、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。)

・遺言者の将来の相続財産額、相手方相続人の遺留分額を試算し、相手方相続人には遺留分を侵害しない程度の遺産を相続させる遺言書を作成することにより、遺言者死亡後、遺留分減殺請求(当時)を免れた事例

・遺産総額10億円を超える財産。遺言書作成から遺言執行までをお手伝いし、滞りなく遺言執行を完了した事例

・相続開始後、遺言者が所有している不動産を遺言執行者である司法書士法人第一事務所が速やかに売却し、その換価金を相続人に分配する内容とする遺言書を作成し、遺言者の死亡後、滞りなく遺言執行を完了した事例

・離婚により、未成年者であるお子様の唯一の親権者となっている遺言者。自身死亡時の未成年後見人を指定する遺言書を作成した事例。

■ 大輔さんは面談時間に事務所を訪れ、自分が感じている不安が遺言書の作成によって解消されること、作成する遺言書は自筆ではなく公正証書がよいということ、そして遺言執行者を定めておくとより効果的であることについて説明を受け、また公正証書遺言の作成に必要となる必要書類や手続き全体の流れのほか、司法書士の報酬・公証人手数料の目安について案内を受けました。納得した大輔さんは公正証書遺言の作成手続きを司法書士に依頼することにしました。

4.公正証書遺言作成サポートの開始

◆ 公正証書遺言作成サポート:1名様 165,000円(税込)

※ 別途、郵送料等の実費費用が発生します。

※ 別途、公証人手数料が発生します。

料金はこちらにも記載しています↓↓↓

■ 初回の面談時に不足書類を案内されていた大輔さんは、遺言の内容について再度確認したいこともあったため、直接事務所に届けることとしました。その後、全ての遺産を長男:裕太さんに相続させることが決定し、司法書士が遺言書の文案作成を公証役場との打ち合わせのもとに行ってくれ、郵送してもらった文案を確認することができました。遺言文案が確定したため、公証役場での遺言作成期日の調整を進めるよう、お願いしました。

5.公正証書遺言の完成

事前に日時を設定し、公証役場への訪問【当センターがあるビルと同じ、道銀ビル10階に公証役場があります!】、あるいはご自宅・病院・入居中の施設への公証人の出張によって、公正証書遺言を完成させ、業務は完了となります。

実際にご署名ご捺印を行って頂いた公正証書遺言の「原本」は公証役場に保管されますが、公正証書遺言の「正本」と「謄本」が遺言者様に交付されます。

司法書士法人第一事務所を遺言執行者にご指定頂いた場合には、「正本」をお預かりいたします。

その後の遺言内容の訂正・撤回、遺言執行についてもお任せください。

■ 司法書士から連絡を受けた大輔さんは、指示された「実印」を持参して約束の日時に道銀ビル7階の事務所を訪れ、証人となる司法書士らとともに、10階の公証役場へ向かいました。公証役場では公証人が本人確認と内容確認を行い、大輔さんは遺言書に署名。公証役場の事務員の方に実印を渡して押印がなされ、晴れて公正証書遺言が完成させることができました。7階に戻り、司法書士から遺言書の保管方法や、遺言に記載された内容に変更があった場合の対応について説明を受け、事務所を後にしました。

亡くなった方が自筆の遺言書(=自筆証書遺言)を作成していた場合、そのままでは手続きに用いることはできません。

法務局でも金融機関でも、『家庭裁判所で検認手続きをしてきてから持ってきてください』と、必ず言われてしまうでしょう。

自筆証書遺言検認申立てとは、発見された自筆証書遺言を家庭裁判所に持って行き、『このような内容・形式の遺言書が発見されました』ということを証明する証拠保全の手続きです。

この手続きによって自筆証書遺言が有効になるわけではないことに注意が必要ですが、遺言書を用いて相続手続きを行なう場合には、必要不可欠な手続きです。

自筆証書遺言検認申立てにおける札幌大通遺言相続センターのお手伝い

自筆証書遺言の検認申立て手続きを行なう場合、関係相続人の戸籍謄本・住民票等の収集が大変です。

相続手続きの中でも、集めなければならない・必要な証明書類が多いためです。

そして、申立人は自筆証書遺言を持参のうえ、検認期日に家庭裁判所へ出頭する必要があります。

①自筆証書遺言検認申立書の作成と必要書類の収集

自筆証書遺言の検認申立てを希望する方(=申立人)がご署名ご捺印をする『自筆証書遺言検認申立書』を司法書士において作成します。

また一部を除き、必要となる戸籍謄本・住民票等の取得代行を司法書士にて いたします。もちろん、ご自身にて収集されても結構です

②自筆証書遺言検認申立書へのご署名ご捺印

郵送でのやり取りにより、司法書士が作成した自筆証書遺言検認申立書へご署名ご捺印を頂きます。

③家庭裁判所への自筆証書遺言検認申立書の提出

ご署名ご捺印を頂いた自筆証書遺言検認申立書及び戸籍謄本等の必要書類が整い次第、司法書士が管轄の家庭裁判所へ申立書を提出代行します

④家庭裁判所における検認期日の日時決定

家庭裁判所において相続人が集まる検認期日の日時を決定します。

多くの裁判所は司法書士事務所宛に日程調整の連絡を下さるので、申立人が出頭できる日程を司法書士において裁判所と決定します。

検認期日の決定後、相続人の全員に対して裁判所より通知がなされます。

相続人が出席するか否かは各自の判断で構わないため、相続人の全員が 揃わなくとも手続きは進行しますが、申述人は『遺言書』『押印した印鑑』などを持参したうえで、家庭裁判所へ出頭する必要があります。

⑤家庭裁判所における遺言書の検認期日と調書の受領

申立人に、遺言書等の必要書類を持参して家庭裁判所に出頭して頂きます。

検認調書がホチキス留めされた遺言書と提出した戸籍謄本等の原本を受け取り、検認手続きは終了です。

検認手続きを行った遺言書を、続いて金融機関での預金解約手続きや法務局での不動産名義変更手続きに使用します。

ご依頼を頂いてからここまで、およそ2ヶ月~3ヶ月程度を要します。

2月 1日(火) 13時 39分配信

資産家女性の遺言書偽造=死亡後に財産奪う―容疑で数人逮捕、組関係者か・警視庁

東京都台東区の女性が死亡した際、遺言書を偽造して裁判所に提出し、財産相続権があるよう装ったとして、警視庁組織犯罪対策4課などは1日、有印私文書偽造、同行使容疑で数人を逮捕した。一部は指定暴力団山口組系暴力団とつながりがあるとみて捜査する。

捜査関係者によると、数人は2008年秋ごろ、台東区浅草の80代女性が死亡した際、女性の遺言書を偽造した上、東京家裁に提出して行使した疑いが持たれている。

自分たちに正当な遺産相続権があるように偽装。多額の財産を手にしたとみられる。

女性は資産家として知られていたという。

預金2億と自宅の土地も=偽造遺言書で遺贈装う

時事通信 2月 1日(火) 19時 14分配信

遺言書を偽造し、死亡した女性の財産が遺贈されるよう装った事件で、女性の財産には少なくとも2億円の預金と自宅の土地約80平方メートルが含まれていたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。

警視庁組織犯罪対策4課は同日、埼玉県八潮市中央、指定暴力団山口組系暴力団の元組員北村信(51)、国立市富士見台、無職岡宗晶子(75)両容疑者ら5人を逮捕。女性の財産が両容疑者らに渡ったとみて調べる。

同課によると、女性は2007年2月にうっ血性心不全で85歳で亡くなり、少なくとも2億円の預金があったほか、台東区浅草の自宅の土地79.23平方メートルを持っていた。

女性は身寄りがなく、財産は家裁が選んだ相続財産管理人に委ねられたが、岡宗容疑者が08年6月に受遺者の申し出をしたという。

偽造の遺言書は06年5月5日付で、女性の筆跡がまねられ、印鑑も押されていた。「(岡宗容疑者とは)1996年ごろから親交があった。姉妹以上の間柄だった」「全財産を換金してください。全ての金は岡宗晶子に遺贈します」と書かれていた。

岡宗容疑者は「遺言書は女性からもらった」と説明したが、実際には面識がなかったとみられる。

—————————————————

こういう事件が発生してしまうと、やはり公正証書遺言にするべきでは、と思ってしまいます。

公正証書遺言は公証人が必ず面談を行なって作成しますので、その意味では本人確認がなされています。

しかし、自筆証書遺言ではこういうことが起こりうる・・・『自筆証書遺言の簡潔さ』の裏返しのように思います。

休眠口座の活用検討 = 菅首相

時事通信 2011年1月27日(木)18時49分配信

菅直人首相は27日午後の衆院本会議で、金融機関で預金者の死亡などで長期の利用がない「休眠口座」について「(国が)活用できる道がないか、内閣、民主党として、あるいは他党の皆さんにも検討いただきたい」と述べた。新党日本の田中康夫代表への答弁。

田中氏は「休眠口座の預貯金を金融機関から国家へと移譲する法改正を行い、それを元手に新しい公共施策を展開する英国を見習うべきだ」と提案。

これに対し、首相は「そういう活用はあってもいい」としながらも、「金融機関の財務への影響など多くの論点があり、慎重な検討が必要だ」とも述べた。

預貯金解約・名義変更手続きのお手伝いはコチラ

相続放棄サポート

札幌大通遺言相続センターが、「相続放棄」について解説するページです。

【当事務所のサポートプランはこちら】

相続放棄について

現在、当事務所は相続放棄受理率100%!

※ただし、事案により相続放棄が難しく、お引き受けできない場合もございますのでまずはお問合せください。

・相続放棄の基礎知識

・相続放棄の落とし穴

・3ヶ月を過ぎた相続放棄

専門家に相続放棄のご相談をしたほうがよいお客様の例

次のような方は、相続放棄について専門家へご相談を推奨しています。お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

・お亡くなりになった方に借金がある方

・自分のほかに相続放棄を検討している相続人が複数いる方

・3ヶ月の相続放棄申述期間を過ぎてしまった方

・入院給付金、未払いの治療費、未払いの賃料等、お亡くなりになった方にまつわるお金に

ついてお受け取りやお支払いを控えている方

・申立てだけでなく、照会書の書き方、債権者への対処法、相続放棄に影響を及ぼす 危険な行動への助言まで相続放棄にまつわる様々な問題をトータルでサポートしてほしい方

専門家からのワンポイントアドバイス

相続放棄は大きく分けて申立て前と申立て後で注意する点が異なってきます。

申立て前は3ヶ月の期間を厳守することはもちろんのこと、一定の行動をとると相続をしたとみなされ、最悪の場合、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

申立て後には裁判所からの照会書の書き方、債権者や自治体への対応、次順位相続人への説明等、さまざまな点に注意を向けなければなりません。

また相続放棄後も一定の行動が相続放棄に影響を与える場合があります。

専門家のサポートのもと正しい判断に基づいて安全な相続放棄を行いましょう。

相続放棄サポート:無料相談のしくみ

札幌大通遺言相続センターでは、初回のご相談を無料で承っております。

よく、「どこまでが無料相談で、どこからが有料になるのですか?」というお問合せをいただきます。下記にまとめましたのでご参照ください。

無料

1.相続関係、相続放棄をお考えになった経緯等をヒアリング

2.相続放棄の必要書類、お手続きの流れのご説明

3.お見積書のご提示

4.今後のアドバイスやご提案

有料

5.相続放棄申述書の作成

6.管轄の家庭裁判所への申立て

7.家庭裁判所からの照会書への書き方のご説明

8.相続放棄受理後、相続放棄証明書の取得

※ご依頼時から業務完了後も債権者や自治体への対応の仕方、取得できる財産の選別、

次順位相続人へのご説明のお手伝い、相続放棄に影響を及ぼす危険な行動への助言まで、

担当司法書士が徹底的にサポートし、お客様のご不安を最小限にするため尽力致します。

相続放棄サポートプラン:無料相談からご依頼までの流れ

1.まずはお電話にてご予約・お問合せください

『債権者から突然の通知・・・』

大切な人を失っただけでなく、多額の借金までも相続するかもしれない…ご不安のことと思います。

専門家への相談は、その不安を解消するための第一歩です。

予約受付フリーダイヤル(通話料無料)

2.地下鉄大通駅4番出口直結。あなたのお越しを心よりお待ちしております

被相続人の死亡日や、借金の存在を知った日などお電話にて概要をお聞かせ頂いた後、ご予約のお時間に当事務所までお越しください。

※出張サービスはご依頼が前提となります(出張報酬が別途発生します)。

お持ちいただきたい資料(書類が揃わない段階でもご相談いただくことが可能です)

1)債権者からの通知書 2)被相続人の戸籍・除票 3)放棄をする方の戸籍・住民票

3.専門資格者/相続相談員があなたのお悩みをお伺いします

相続放棄は単なる事務手続きだけではなく、法律的な知識が要求されてくるのが難しいところ。

特に【3ヶ月経過後の『相続放棄』】には注意したいところです。

そんなときにはやはり『法律専門家』が安心。

司法書士等の専門資格者/相続相談員があなたのお悩みをじっくりお伺いいたします!

4.相続放棄サポートプランの開始

◆ 相続放棄サポートプラン:1名様 52,800円(税込/ミドルパックの場合)

※ 別途実費等が発生します。

※ 相続開始より3ヶ月経過後の相続放棄は85,800円(税込)になります。

【これまで行方不明だった被相続人】に対応するため、戸籍等の取得代行もご依頼頂けます。

詳しくは【相続人調査サービス】をご覧下さい

5.相続放棄完了と【相続放棄申述受理証明書】取得のお手伝い

相続放棄手続き完了後も、金融機関等の債権者によっては『相続放棄申述受理証明書』の提出を求められる場合があります。

この『相続放棄申述受理証明書』は、相続放棄手続き完了後、改めて家庭裁判所に請求しなければなりませんが、この取得のお手伝いまでがサポート費用に含まれていますので、ご遠慮なくお申し付けください。

かかりつけの【相続専門医】として最後までお手伝いさせてください。

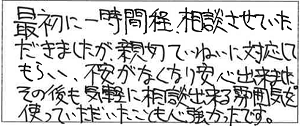

相続放棄をご相談されたお客様の声

こちらでは、当センターで相続放棄のご相談をしてくださったお客様の声

をご紹介しております。是非ご一読ください。

私たちはお客様の声をしっかりと受け止め、一層のサービス向上に努め、これからも、お客様に信頼される事務所として努めてまいります。

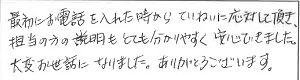

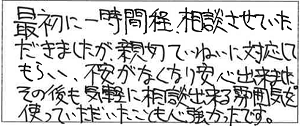

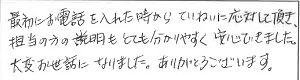

▼ お客様 No.1

最初に一時間程相談させていただきましたが、親切ていねいに対応してもらい、不安がなく心出来ました。その後も気軽に相談できる雰囲気を使っていただいたことも心強かったです。

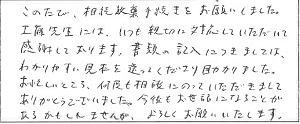

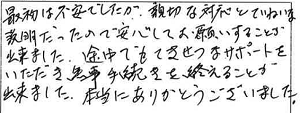

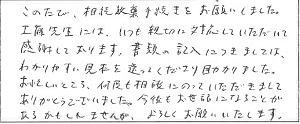

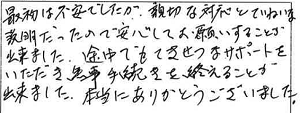

▼ お客様 No. 2

このたび相続放棄手続きをお願いしました。工藤先生には、いつも親切に対応していただいて感謝しております。書類の記入につきましては、わかりやすい見本を送ってくださり助かりました。

お忙しいところ、何度も相談にのっていただきましてありがとうございました。

今後もお世話になることがあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

▼ お客様 No. 3

最初にお電話を入れた時からていねいに対応して頂き、担当の方の説明もとても分かりやすく安心出来ました。大変お世話になりました。ありがとうございます。

▼ お客様 No. 4

最初は不安でしたが、親切な対応とていねいな説明だったので安心してお願いすることが出来ました。途中でもてきせつなサポートをいただき無事手続きを終えることが出来ました。本当にありがとうございました。

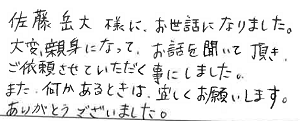

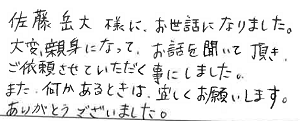

▼ お客様 No.5

お世話になりました。

大変、親身になって、お話を聞いていただき、ご依頼させていただく事にしました。

また、何かあるときは、宜しくお願いします。

ありがとうございました.

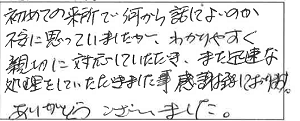

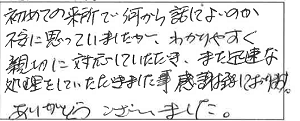

▼ お客様 No. 6

初めての来所で何から話してよいのか不安に思っていましたが、わかりやすく親切に対応していただき、また迅速な処理をしていただきました事感謝致しております。

ありがとうございました。

お亡くなりになった方のほとんどの方が財産としてお持ちなのが預金、貯金の類です。

預金解約のための【一般的な必要書類はコチラ】に記載してありますが、払戻請求書の書式や、遠方に相続人が住んでいる場合の対応など、金融機関によって、手続きは全くと言ってよいほど異なっています。

金融機関が多くなればなるほど、その異なる対応、異なる書類に辟易としてしまう相続人の方が多く、煩わしい手続きとなってしまっています。

預貯金解約・名義変更における札幌大通遺言相続センターのお手伝い

そこで、札幌大通遺言相続センターでは、預貯金の解約・名義変更手続きに際して、次のようなお手伝いをさせて頂いております。

①金融機関ごとの払戻請求書その他の必要書類の収集

金融機関ごとに、相続預金払戻請求書やカード廃止届など、さまざまな書類が必要となります。

日中の空いている時間を見つけては、それぞれの金融機関に連絡を取って郵送してもらい、または直接窓口に出向かなければならないため、地道な作業となります。

全て私どもで連絡を取り、これらの必要書類をご用意いたします。

②郵送等による相続人からの署名捺印の獲得

相続預金の解約必要書類は、そのほとんどが相続人全員の署名捺印を必要とします。

札幌大通遺言相続センターでは、書類のどの部分に、誰の、どのような記入が必要なのか、詳細な説明書を作成し、時には記入見本を作成して皆様にご郵送させて頂きます

但し、預金解約への相続人全員の合意が既に整っていることが前提であり、合意が整っていない相続人の方々に書類だけをお送りする方法は、当センターでは原則として行なっておりませんので、ご了承願います。

③各金融機関での戸籍謄本、払戻請求書等の事前確認

事前の準備なく戸籍謄本、払戻証明書を金融機関に持っていっても、その場で戸籍に不足はないか、印鑑証明書はあるか、印鑑証明書の印が押されているか等を、窓口の相続担当者がその場で確認することとなり、待たされるばかりか、金融機関が繁忙な時期には無愛想な対応に嫌な思いをしてしまうこともあるといいます。

札幌大通遺言相続センターでは、収集した戸籍、払戻請求書、印鑑証明書等を事前に金融機関の担当者に確認してもらい、相続人の方が窓口に出向かれた際には、最小限のお手続きで済むよう、対応させて頂いております。

※当センターでは後日のトラブルを防ぐため、最終的には相続人代表者の方に金融機関の窓口に出向いて頂いて、手続きを行なって頂いており、解約・名義変更のお手続きの代行とは異なりますので、ご注意ください。

札幌大通遺言相続センターがお手伝いできること

司法書士法人第一事務所・行政書士第一事務所が運営する札幌大通遺言相続センターでは、

1)相続発生後のお手続き

2)相続発生前の生前対策・認知症対策のお手続き

3)共有解消・住所変更・離婚等、不動産や家庭裁判所に関するお手続き

を中心として、関連する様々な書類作成・各種申立て・届出等をお手伝いしております。

札幌大通遺言相続センター 主なお手伝い実績

相続発生後のお手続き

・故人様、相続人様の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の取得に関するお手続き

・故人様の相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の取得に関するお手続き

・遺産分割協議書の作成【実績多数】

・銀行が発行する残高証明書や取引明細書、法務局が発行する不動産登記事項証明書や公図の取得など、故人様の財産調査に関するお手続き

・故人様の預貯金解約、名義変更に関するお手続き【実績多数】

・故人様の投資信託、株式、国債など有価証券売却、名義変更に関するお手続き【実績多数】

・故人様の不動産名義変更に関するお手続き【実績多数】

・遺言書がある場合における遺贈による不動産名義変更

・相続税が発生する遺産相続手続き【実績多数】

・一部相続人が海外にお住まいの場合の遺産相続手続き【実績多数】

・一部相続人に外国籍に帰化した方がいる場合の遺産相続手続き

・一部相続人に外国人の方がいる場合の遺産相続手続き

・相続人に認知症の方などがいる場合の後見開始申立て

・相続人に成年被後見人や未成年者がいる場合の特別代理人選任申立て

・相続人に行方不明者がいる場合の不在者財産管理人選任申立て、失踪宣告申立て

・相続人がいない場合の相続財産管理人選任申立て

・相続人がいない場合の、特別縁故者からの財産分与申立て

・固定資産税の引落口座の変更に関するお手続き

・未登記建物の所有者変更に伴う届出に関するお手続き

・電気、ガス、水道その他の公共料金の引落口座の変更に関するお手続き

・公証役場に対する遺言公正証書の有無の照会

・自筆の遺言書に関する検認申立て手続き【実績多数】

・遺言執行者がいない場合における遺言執行者選任申立て手続き

・遺言執行者への就任及び遺言執行【実績多数】

・相続した不動産の売却に関するお手続き【実績多数】

・相続放棄の申述の有無の照会

・熟慮期間伸長の申立て

・相続放棄申述手続き

・相続開始を知ってから3箇月経過後の相続放棄申述手続き【実績多数】

・相続人に海外にお住まいの方がいる場合の相続放棄申述手続き

・相続人であるご家族皆様を前にしての相続手続きのご案内、アドバイス

相続発生前の生前対策・認知症対策のお手続き

・遺言公正証書の新規作成に関するお手続き【実績多数】

・ご自身、他事務所、信託銀行等で作成された遺言書の撤回、訂正等に関するお手続き

・不動産や金銭など生前贈与に関する贈与契約書作成、不動産名義変更に関するお手続き

・家族信託(民事信託)のご提案、信託契約書作成、信託登記に関するお手続き【実績多数】

・財産管理委任契約に関する契約書作成のお手続き

・任意後見契約に関する契約書作成のお手続き

・死後事務委任契約に関する契約書作成のお手続き

不動産や家庭裁判所に関するその他のお手続き

・共有となっている不動産の権利関係整理に関するコンサルティング

・リフォーム費用の負担者が不動産所有者と異なる場合の不動産一部名義変更【実績多数】

・既に登記がされてしまった場合における、共有持分割合を、住宅購入費用の負担者及びその負担割合に合わせるための登記手続き

・未登記建物に関する登記手続き

・未成年後見人の選任申立て手続き

・未成年被後見人を養子にするための特別代理人選任申立て手続き

・離婚に伴う財産分与に基づく不動産名義変更手続き

・不動産購入に伴う不動産名義変更手続き

・担保たる抵当権等の設定手続き、抹消手続き

初回相談無料!遺産相続に関することは、どんなことでもお気軽におたずねください。

受付電話番号:0120-480-310 (平日:9:00-18:00)

メールなら24時間受け付けております!

関連するその他のメニューはこちら

相続税 非課税の枠を縮小へ

今すぐ【相続税の申告】について知りたい方はコチラ

2010年12月11日 4時55分 NHKニュース

政府税制調査会は、来年度の税制改正で、相続税を課さない遺産の枠を現在の5000万円から3000万円に縮小して増税とするとともに、生前贈与については非課税とする対象を拡大することで、若い世代への資産の移転を促す方針を固めました。

相続税は、土地や預貯金などの遺産のうちの5000万円に加え、相続人1人当たり1000万円が非課税となっていて、バブル期以降、地価が大幅に下落したことなどから、相続税を納める人は全体の4%程度まで減っています。

このため、政府税制調査会は、来年度の税制改正で、非課税とする遺産を、3000万円に加え、相続人1人当たり600万円に縮小して、大幅に増税する方針を固めました。

また、相続税の最高税率も、現在の50%から55%に引き上げるなど、高額の遺産を受け取る人ほど税負担が重くなるように税率の構造も見直します。

一方、贈与税については、相続税と精算することを条件に、子どもに生前贈与した場合、2500万円までを非課税にしている今の制度について、孫まで対象を拡大することなどで消費意欲が高い若い世代への資産の移転を促す方針です。

読売新聞 12月12日(日)2時32分配信

政府税制調査会は11日、2011年度税制改正で、相続税の最高税率を現行の50%から55%に引き上げる方針を固めた。

相続する財産額から差し引いて税金を安くする基礎控除は、定額部分を5000万円から3000万円に、相続人数に応じた加算額も1人あたり1000万円から600万円にそれぞれ縮減する。税率の区分は現在の6段階から8段階に増やす。

15日にも閣議決定する税制改正大綱に盛り込む方針だ。

政府内には、相続税の増税分を11年度に3歳未満の子ども手当を上積みする財源の一部にあてる案もある。

相続税の最高税率を引き上げ、基礎控除を縮減するのは、資産を多く持つ富裕層に負担増を求め、税収増を図るためだ。約4%と極端に富裕層に偏っている課税対象件数を約6%に増やし、是正する狙いもある。

———————

これまで、被相続人に対して、相続人が配偶者1名、子2名という一般的な家庭では、基本的に遺産総額8000万円(基礎控除額5000万円+相続人加算1000万円×3)までは相続税を心配する必要はありませんでした。

しかし、今回の改正が実現されると、この8000万円が4800万円となってしまい、自宅不動産などのほか、預貯金、株式等がある場合には、容易に基礎控除額を超える可能性も出てきます。

当然、基礎控除以外の特例措置などもありますが、これまで以上に相続税に注意し、自身で判断せず専門家に相談することが重要となります。

ご心配な方は当センターまでご連絡ください。税理士とともに、相続税・相続手続について対応させて頂きます。

遺言書は作成者が亡くなってから初めて効力が発生します。だからこそ、相続開始時の状況や手続きなどについて、相当に具体的なシミュレーションを実施する必要があります。

遺言書は作成者が亡くなってから初めて効力が発生します。だからこそ、相続開始時の状況や手続きなどについて、相当に具体的なシミュレーションを実施する必要があります。